経済・社会情勢を的確に見極め

実践の場に活かしていく

経済学部

龍ケ崎 新松戸

経済学部

経済学科

学びの特色

-

特色1

基礎から発展まで段階的に

学べるカリキュラム4年間で経済学の基礎から発展までを一貫して学修。経済学の基盤となる基礎ミクロ・マクロ経済学を1年生から学び、スムーズに専門分野へつなげていきます。

-

特色2

経済の「今」を考察する

実態に即した科目構成現実社会の諸問題を発見し、解決するための「考える力」を身につけていきます。これは建学の精神である「実学主義」に沿った学びです。

-

特色3

将来の姿を想定した学びで

実践力を養成卒業後の進路を想定した専門性の高い学びを修得できます。「経済の現実」を講義やゼミで実際に体験しながら、実践力を効率的に高めます。

学びの分野

-

産業と労働

#市場構造 #技術革新 #賃上げ #ワーク・ライフ・バランス

生産・消費に関する個々の企業や家計の選択・行動と経済全体の働きを論理的に理解し、急激に変化する経済社会の問題や政策課題を多様な視点から分析する方法を学びます。 -

金融と情報

#貯蓄から投資へ #リスクとリターン #AIの活用

物価・金利など経済全体の動向を表す指標や銀行・企業の経営情報を収集し、家計の資産運用、企業の経営戦略のために、複数の視点から分析する能力を身につけます。 -

地域と世界

#貿易 #移民 #グローバル化 #地方創生

地域社会や国際社会で貢献できるように、ローカルな地域経済とグローバルな国際経済の両方についてバランスよく学び、経済問題を多面的に理解する能力を身につけます。 -

公共と福祉

#租税 #年金 #高齢化 #子育て支援

市場経済における公的部門(国や自治体など)の果たす役割と資本主義経済における福祉の重要性に関する理解を深め、広く経済社会に貢献するための知識・素養を育みます。

経済学科の“実学”

-

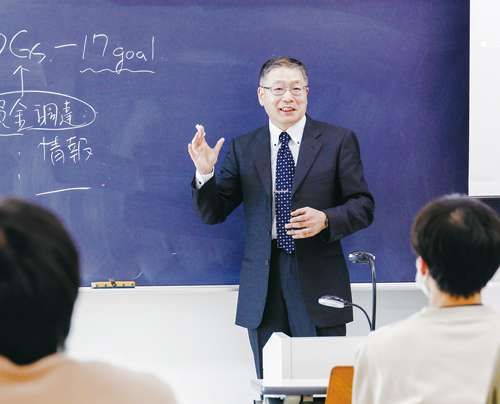

政策担当者と学ぶ公的年金の課題

(百瀬ゼミ)百瀬ゼミでは、厚生労働省年金局の方々を招き、公的年金の課題や見直しに関する講義を受けました。講義後には、年金局と学生で意見交換も行っています。学生の意見が年金行政に活かされるかもしれません。

-

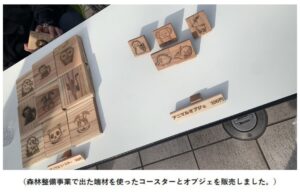

地域経済について考える

(野澤ゼミ)地域経済を理解するために、論文を読んで知識を深めるだけではなく、フィールドワークで市役所の担当者にヒアリングをしたり、アンケート調査を実施しデータを分析するなどして、地域の課題に向き合い学びを深めています。

経済学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)

- 西洋近代を多角的に考える(藍澤ゼミ)

- 日本経済と世界経済を数量的に分析する(朝倉ゼミ)

- 交通まちづくりで地域を活性化する方法を考える(板谷ゼミ)

- 地球温暖化の経済的原因とそれらに対応するための公共政策(大久保ゼミ)

- データ分析の実践と経済・経営の知識の修得(参鍋ゼミ)

- 現代福祉国家と租税(税制)(朱ゼミ)

- 環境に配慮した消費活動を通じて持続可能な経済システムを検討する(加藤ゼミ)

- 産業遺産・近代化遺産を活かした持続可能なまちづくり(山口ゼミ) など

カリキュラム

1年生

| 必修科目 |

|

|||

|---|---|---|---|---|

| 専門基礎科目 |

|

|||

2年生

| 学びの分野 |

産業と労働

|

金融と情報

|

公共と福祉

|

地域と世界

|

|---|---|---|---|---|

| 必修科目 |

|

|||

| 専門基礎科目 |

|

|||

|

|

|

|

|

3・4年生

| 学びの分野 |

産業と労働

|

金融と情報

|

公共と福祉

|

地域と世界

|

|---|---|---|---|---|

| 必修科目 |

|

|||

| 専門基礎科目 専門発展科目 |

|

|||

|

|

|

|

|

| 学びの分野 |

産業と労働

|

金融と情報

|

公共と福祉

|

地域と世界

|

|---|---|---|---|---|

| キャリア科目 |

|

|||

授業Pick up

金融論

「経済の血液」と言われ、大切な働きをしている「お金」。必要な人にお金を適切に融通し、有効に使ってもらい、人々の富を増やしていけるような仕組みを金融と呼びます。金融論では、仕組みとその意義、近年の重大な変化について学びます。

- 第1回 ガイダンス

- 第2回 金融の基本的な機能と金融取引の意義

- 第3回 情報の非対称性と取引コスト

- 第4回 金融取引の形態と金融組織

- 第5回 日本の資金循環統計

- 第6回 貨幣の機能と銀行制度

- 第7回 金融仲介業務と決済システム

- 第8/9回 信用創造とマネーストック統計

- 第10回 銀行の安全性とプルーデンス政策

- 第11回 中央銀行の機能と金融政策の目標

- 第12回 金融政策の手段と効果

- 第13回 金融政策の効果 など全15回

交通論

現代では、衣食住全てを十分に満たすには物資の輸送が不可欠で、人間は交通行動なしに文化的・現代的な生活を送ることができないといえます。交通論ではこのように重要性の高い交通について、基礎的な理論をもとに実例を多く用いて解説します。

公共経済学

所得や資産の格差是正に政府が責任を持つべきか、そうだとしてどの程度まで是正すべきなのかについて、人々は異なる意見を持っています。公共経済学では、経済的格差を緩和するためのさまざまな政策と、その背後にある論理と倫理を学びます。

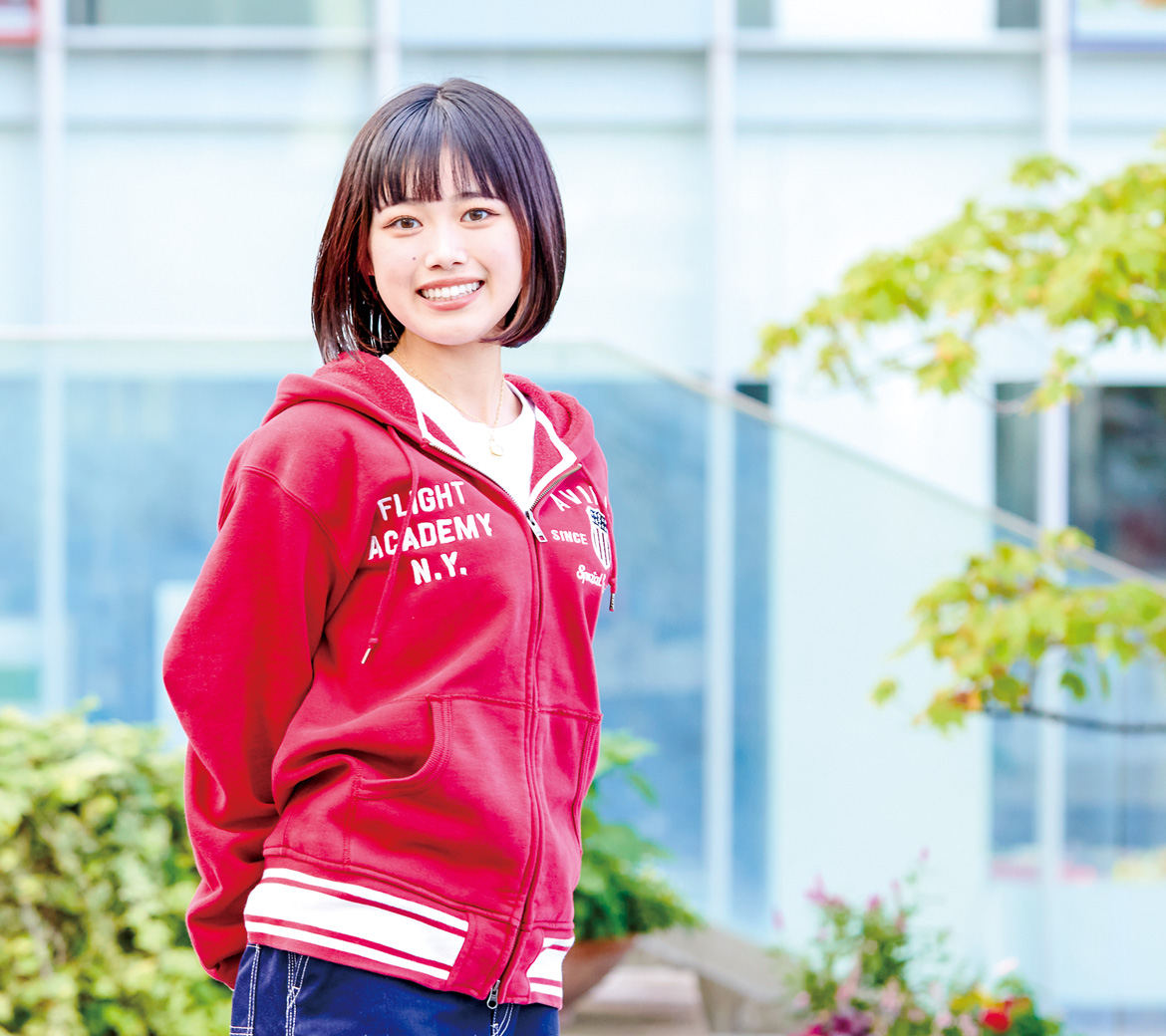

STUDENT’S VOICE

経済学の視点から

交通に関する諸問題を分析する

ミクロ経済学の視点から社会の諸問題について考えることをテーマにしたゼミに所属。交通機関の担い手不足の問題、インバウンドの増加に伴うオーバーツーリズムの問題に興味があり、他のゼミ生とともに考察を深めています。経済学的な視点を身につけることは、将来の糧になると思います。

経済学部 経済学科 3年(取材当時)

宮崎 りこさん

宮崎さんの1日のスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 9 : 00–10 : 30 | |||||

| 2 | 10 : 45–12 : 15 | 産業組織論Ⅱ | ||||

| 3 | 13 : 05–14 : 35 | リベラル アーツ演習 |

文章表現法Ⅱ | 日本経済史Ⅱ | ||

| 4 | 14 : 50–16 : 20 | 社会学Ⅱ | 経済政策論Ⅱ | 歴史学 (西洋史)Ⅱ |

||

| 5 | 16 : 35–18 : 05 | 3年演習 (ゼミ) |

公共経済学Ⅱ | 金融論Ⅱ | 哲学Ⅱ | |

| 6 | 18 : 20–19 : 50 | 交通論Ⅱ | 国際経済論Ⅱ | |||

株式会社常陽銀行 内定

面接通過を後押し大学の就活支援

内定先は、茨城県のリーディングバンクである点に魅力を感じました。就職キャリア支援センターを利用し、内定先についての情報を得てエントリーシートの添削を受けました。おかげで無事に面接まで進むことができたと思います。将来は中小企業など法人を対象とした営業を通じて、地域に貢献したいと思います。

経済学部 経済学科 若松 謙伸さん

GRADUATES’ VOICE

取得可能な教員資格

- 中学校教諭一種免許状「社会」

- 高等学校教諭一種免許状「地理歴史」「公民」

目指せる進路

- 国家・地方公務員

- 金融機関

- NPO

- コンサルタント

- 研究機関

- 情報関連企業

- 医療・福祉サービス

- 保険

- 商社 など