人と社会を取り巻く諸問題に

挑み続ける力を養成する

共創社会学部

龍ケ崎 新松戸

Regional Sociology

共創社会学部

地域人間科学科

学びの特色

-

特色1

人間と社会について学び

持続可能な

私たちの未来を考える人間と社会を知り、誰一人取り残さない社会を実現するための知識・技術を身につけることで人生を豊かにできるだけでなく、卒業後、ビジネスの場においても活躍ができます。

-

特色2

実践的・実証的な

学びを重視フィールドワークやアンケート調査を行う社会調査、人の心と行動を分析する心理学実験などを通して、人間と社会を理解する方法を学びます。

-

特色3

国家資格をはじめ

対人支援に関する

各種資格取得をサポート保育士、認定心理士、メンタルヘルス・マネジメント検定、統計検定などの資格取得サポートが充実。資格は就職活動でもプラスになります。

学びの分野

-

心理学

#コミュニケーション #錯覚 #消費者心理 #心の健康

魅力的な人とはどのような人なのか?チームワークはどのようにして作られるのか?といった社会で生きていく上で出会う問題について、実験や調査を通して、知識を身につけます。 -

メディア・社会学

#SNS #教育 #ジャーナリズム #社会調査

ネットやSNSの存在がリアルな人とのつながりの在り方を大きく変えている現代。社会調査の基礎や手法を学び、複雑化する社会の問題を見つめ、その解決策を探ります。 -

保育・ソーシャルワーク

#保育士 #子育て支援 #少子高齢化 #福祉マインド #障がい

誰もが生活する中で必要な、他者を支援することについて学びます。福祉について体系的に学び、対人援助に必要な実践力を養います。子どもの育ちや子育て支援のための幅広い知識や技術も身につきます。 -

地域総合探究

#イベント企画 #SDGs #まちづくり

今、世界や日本では少子高齢化や格差などの問題があります。さまざまな分野の講義を受講することで複雑化する社会の問題を見つめ、時に身近な地域に出て生の声に触れながらその解決策を探ります。

地域人間科学科の“実学”

-

社会や身の回りの課題を「記事」化しよう

(ジャーナリズム論演習)ジャーナリズムの基本は社会に山積する疑問や問題を記事にし、課題として社会に提示することにあります。授業では記事作成ソフト(かんたん号外くん=産経新聞社提供)を使用して受講生一人ひとりがジャーナリストを体験します。

-

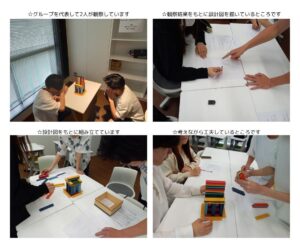

対人関係とコミュニケーション

(高口ゼミ)ゼミ内での関係づくりに重点をおいて、コミュニケーションゲームを行います。そして、心理学の実験も体験しながら、興味を持ったテーマをどのように調べ、条件を整理して検証していくのか学びます。

地域人間科学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)

- 子ども・教育と「多様性(ダイバーシティ)」の課題(桜井ゼミ)

- 〈メディア・社会(学)〉の研究(西田ゼミ)

- 心の問題や悩みの理解と対応について学び考えること(佐藤尚人ゼミ)

- コミュニケーションについて学ぶ(中村ゼミ)

- 保育・教育・子育て支援に関わる社会的課題を探究する(佐藤純子ゼミ)

- 社会と障がいを考える(下司ゼミ)

- 心理学実験をとおして人間行動の原理を知る(山岸ゼミ) など

カリキュラム

1年生

| 学びの分野 |

地域総合探求 *自分の課題に応じて科目を自由に選択

|

|||

|---|---|---|---|---|

|

心理学

|

メディア・社会学

|

保育・ソーシャルワーク

|

||

| 必修科目 基本科目 |

|

|||

| 必修科目 専門科目 |

|

|||

| 選択必修科目 専門基礎科目 |

|

|

|

|

| 選択科目 学科共通科目 |

|

|||

2・3年生

| 学びの分野 |

地域総合探求 *自分の課題に応じて科目を自由に選択

|

|||

|---|---|---|---|---|

|

心理学

|

メディア・社会学

|

保育・ソーシャルワーク

|

||

| 必修科目 基本科目 |

|

|||

| 選択必修科目 専門基礎科目 |

|

|

|

|

| 選択科目 専門発展科目 |

|

|

|

|

| 選択科目 学科共通科目 |

|

|||

4年生

| 学びの分野 |

地域総合探求 *自分の課題に応じて科目を自由に選択

|

|||

|---|---|---|---|---|

|

心理学

|

メディア・社会学

|

保育・ソーシャルワーク

|

||

| 必修科目 基本科目 |

|

|||

| 選択必修科目 専門基礎科目 |

|

|||

| 選択科目 専門発展科目 |

|

|||

授業Pick up

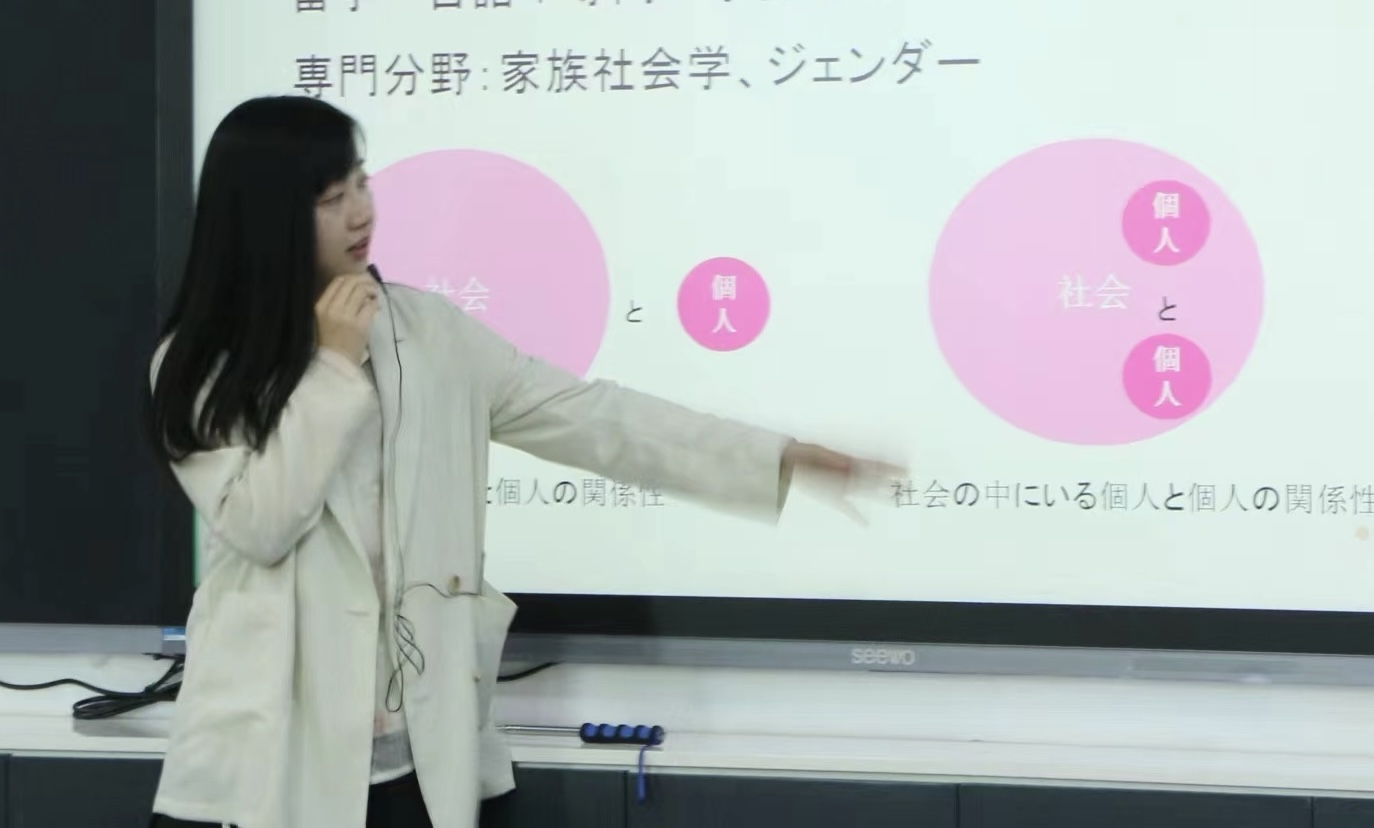

地域社会学

人々の営みはおかれている地域によって違ってきます。地域社会学ではエスニシティやジェンダーの問題、家族や階層、環境の問題など、地域によって違う課題の現れ方、解決方法を海外も含めた豊富な事例から学んでいきます。

- 第1回 イントロダクション

- 第2回 地域社会学の歴史(海外)

- 第3回 地域社会学の歴史(日本)

- 第4回 エスニシティと地域社会

- 第5回 移動と地域社会

- 第6回 ジェンダーと地域社会

- 第7回 労働と地域社会

- 第8回 家族と地域社会

- 第9回 ケアと地域社会

- 第10回 セクシュアリティと地域社会

- 第11回 身体と地域社会

- 第12回 階層、貧困と地域社会

- 第13回 排除と地域社会

- 第14回 環境、社会共生と地域社会

- 第15回 まとめ

産業組織心理学

職場や組織に関連する人間の心理特性を実践的に理解することを目的に、①身近な組織について心理学の観点から考えること、②アルバイト先などの職場環境の特性や課題を把握すること、③問題解決の方策を検討することを目指しています。

保育実習

保育所や児童養護施設などでの実習を通して、施設における専門的な場面を体験し、保育士としての業務や保育現場に必要な技能を身につけます。また家庭や地域の個々のニーズを把握し、支援業務を肌で感じることができます。

STUDENT’S VOICE

悩みを抱えた生徒の

心をケアしたい

多くの学校で、心に悩みを抱えて不登校になる生徒が増えています。今年の春、カウンセリングの授業を履修したことで、教員資格とともに、学校心理士の資格取得を目指すようになりました。将来は、スクールカウンセラーとして生徒たちの心に寄り添っていきたいと思います。

共創社会学部 地域人間科学科 2年(取材当時)

森川 あい子さん

森川さんの1日のスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 9 : 00–10 : 30 | 適応の心理 | カウンセリング | |||

| 2 | 10 : 45–12 : 15 | 障害者福祉論 | 産業組織心理学 | キャリアデザインⅡ | 2年演習(ゼミ) | |

| 3 | 13 : 05–14 : 35 | ジェンダー論 | ||||

| 4 | 14 : 50–16 : 20 | 教育社会学概論 | English Communication 初級Ⅱ |

|||

| 5 | 16 : 35–18 : 05 | 日本国憲法Ⅱ | 社会心理学 | |||

株式会社トンボ 内定

目指す企業に向けて役に立った就活支援

幼い頃から馴染みのある企業だったことに加え、企業理念に共感して志望しました。先生やキャリアアドバイザーから、提出書類の訂正の他、エントリーシートや論文執筆のアドバイスなどの支援をいただき感謝しています。将来はすべての生徒の学校生活をより良いものにできる、そんな学生服の提供を目指します。

共創社会学部 地域人間科学科 須藤 あすかさん

GRADUATES’ VOICE

取得可能な教員資格

- 中学校教諭一種免許状「社会」

- 高等学校教諭一種免許状「公民」

- 保育士

目指せる進路

- 一般企業の人事・接客・営業・企画・労務・広報担当

- 国家・地方公務員

- 保育所、乳児院、児童養護施設

- マスコミ

- リサーチ会社 など