多様な文化を理解、尊重し、

地域づくりやビジネスで活躍できる人材に

共創社会学部

龍ケ崎 新松戸

Regional Sociology

共創社会学部

国際文化ツーリズム学科

学びの特色

-

特色1

人との交流を

大切に多様な文化を知り、尊重するために、さまざまな人との交流を大切にしています。2023・2024年度には韓国の大学生と交流し、ソウルと東京で航空ビジネスや観光スポットを現地で学ぶプログラムを実施しました。

-

特色2

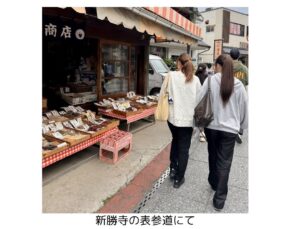

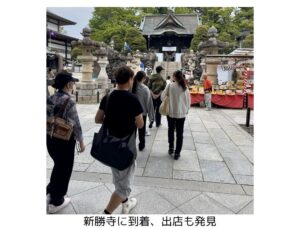

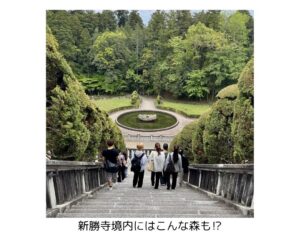

現場を見て、

実践的に地域活性化を考えるならば、現場を見ることが必要です。リアルに現場を体験するため、フィールドワークを行ったり、自治体やNPOなどが行う活動などに参加したりしています。

-

特色3

観光のビジネスに

チャレンジ学生の学びたい、やってみたい気持ちに寄り添います。新松戸キャンパス周辺の地域について学び、その魅力を活かすビジネスについて考えました。土産品を企画立案したり、地域のPR広告の制作にも挑戦したりしています。

学びの分野

-

コミュニケーション×多様性

#多文化共生 #多言語社会 #文化政策 #多角的思考

異文化理解を深め、多様な文化のあり方や、文化間の交流、葛藤などの現実を学びます。「多文化社会論」などの科目を通して多文化共生を実現していく力を身につけます。 -

地域活性化×まちづくり

#移住 #地域経済 #観光まちづくり #地域おこし #交流人口

まちづくりや地域活性化を視野に、「地域研究論」「地域マネジメント論」「地域表象論」などの科目を通して、地域の新たな魅力を発信・プロデュースする力を身につけます。 -

ビジネス×マーケティング

#地域ブランド #消費者行動 #ビジネスモデル #旅行業 #宿泊業 #外食産業

観光関連産業に加えて、「地域マーケティング論」などの科目を通して、経営、マーケティングなどを実践的に学び、文化の発信やヒトの移動などをいかにビジネスに活かすかを学びます。

国際文化ツーリズム学科の“実学”

-

観光マーケティング論

マーケティングの理論を学び基礎的知識を修得するとともに、実践力を磨くため土産品の企画を行います。学年や国籍が異なる多様なメンバーでディスカッションを行い、チームで働く力を身につけていきます。

-

映画とまちづくりの可能性を探る

(須川ゼミ)聖地巡礼のように背景をただ観光して終わるのではなく、もっと深く映像文化を知り地域との関わりを考えるために、映画研究と現地調査を行います。昨年度は東京駅周辺とジブリ作品を調査し学外でポスター発表をしました。

国際文化ツーリズム学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)

- 消費文化研究(東ゼミ)

- 観光者心理と観光行動(幸田ゼミ)

- 楽しい場所とは何か? の研究(福井ゼミ)

- 観光・交通・まちづくりに関する研究(那須野ゼミ)

- 「旅行」の効果、効用を考え、体験する(山崎ゼミ)

- スポーツを通して現代社会(地域社会)を理解する(田簑ゼミ)

- 世界の文化の多様性と多文化社会での共生の課題を学ぶ(市岡ゼミ)

- マーケティングの観点から地域活性化について考える(谷口ゼミ) など

カリキュラム

1年生

| 学びの分野 |

コミュニケーション×多様性

|

地域活性化×まちづくり

|

ビジネス×マーケティング

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 必修科目 専門共通科目 |

|

||

| 必修科目 学科英語科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門研究基礎科目 |

|

|

|

2年生※3年生以降も履修可能

| 学びの分野 |

コミュニケーション×多様性

|

地域活性化×まちづくり

|

ビジネス×マーケティング

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 必修科目 学科英語科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門研究基礎科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門基礎科目 |

|

|

|

| 選択必修科目 専門発展科目 |

|

||

|

|||

| 選択科目 学科共通科目 |

|

||

3年生

| 学びの分野 |

コミュニケーション×多様性

|

地域活性化×まちづくり

|

ビジネス×マーケティング

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 必修科目 学科英語科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門発展科目 |

|

|

|

| 選択科目 学科共通科目 |

|

||

4年生

| 学びの分野 |

コミュニケーション×多様性

|

地域活性化×まちづくり

|

ビジネス×マーケティング

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

授業Pick up

多文化社会論

国際化の進展によって多様な民族、宗教、生活習慣などの文化を持つ人々がともに暮らす私たちの社会で起こるさまざまな社会現象について学びます。

- 第1回 ガイダンス

- 第2回 国境を超える人の動き

- 第3回 多文化化する日本

- 第4回 日本にもとからあった多様性

- 第5回 「ハーフ」の人たち

- 第6回 労働力として期待される外国人

- 第7回 日本のムスリム

- 第8回 難民

- 第9回 アメリカ社会の分断

- 第10回 民族・宗教と紛争

- 第11回 宗教と暴力

- 第12回 東南アジアの多様性

- 第13回 性の多様性

- 第14回 多文化の共生

- 第15回 まとめ ‐共生へ向けて‐

プロジェクト学習

旅行ツアー企画に加え、プレゼンから実施、添乗までの一連の業務の流れを体験します。旅行会社の一連の仕事に取り組む体験学習です。春学期は日帰り、秋学期は周遊または宿泊を伴う旅行を体験します。

地域表象論(地域のPRについて映画から考える)

地域社会では地域文化のあり方や地域外の人々との共存を再検討しています。地域文化の継承と発展のために、どのようなイメージを誰目線で発信していくべきか、地域PRについて、映画、京都、芸術祭などを事例に考察します。

STUDENT’S VOICE

南伊豆の魅力を

広く伝えたい

出身地・南伊豆を観光地として発展させるノウハウを学んでいます。2年生の夏に、旅行業の国家資格「国内旅行業務取扱管理者」を取得しました。この資格を活かして、将来は自治体の観光課や民間企業(旅行会社)で地元を応援します。

共創社会学部 国際文化ツーリズム学科 2年

大戸 翔偉さん

大戸さんの1日のスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 9 : 00–10 : 30 | 地域研究論 | サービス教育論 | 観光地理学 | English Communication 初級Ⅱ |

|

| 2 | 10 : 45–12 : 15 | 多文化社会論 | 2年演習(ゼミ) | |||

| 3 | 13 : 05–14 : 35 | 社会調査法Ⅱ | プロジェクト 学習Ⅳ |

English for global communication Ⅳ |

||

| 4 | 14 : 50–16 : 20 | キャリアデザインⅡ | ホスピタリティ サービス論 |

|||

| 5 | 16 : 35–18 : 05 | 社会心理学 | ||||

京浜急行電鉄株式会社 内定

今後も発展するエリアで

駅員として活躍したい

品川や羽田、横浜など今後も発展する地域を営業エリアとしていることに将来性を感じました。3年次秋学期の就活セミナーに参加し、完成度の高いエントリーシートを書けるようになったことが良かったと思います。入社後はお客さまの案内やホーム上の安全確認に力を注ぎ、将来的は車掌や運転士になることが目標です。

共創社会学部 国際文化ツーリズム学科 田村 崇さん

GRADUATES’ VOICE

目指せる進路

- 一般企業(総合職・企画職・営業職など)

- 流通業(マーケティング・販売など)

- 金融業(銀行・保険など)

- 旅行業

- 宿泊業

- 航空・鉄道業

- 地域おこし、まちづくりの仕事

- 国際的な仕事(商社)

- 国家・地方公務員

- 大学院進学 など