スポーツ健康科学部

大学院 スポーツ健康科学研究科 膳法ゼミ

- 教 員

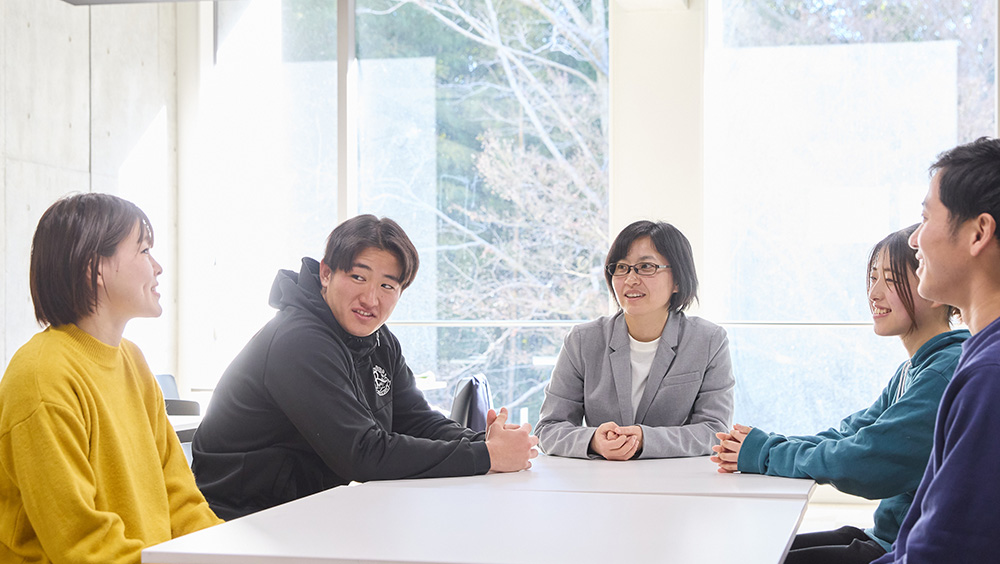

- 膳法 亜沙子(ゼンポウ アサコ)教授

- 専門分野

- スポーツ栄養学、応用健康科学

- 所属期間

- 3年次〜4年次 通年

- 構 成

- 16名

- キャンパス

- 龍ケ崎キャンパス

※取材時(2025年1月10日)の情報に基づく

生涯を通じて必要な

「食」と「栄養」を実践的に学ぶ

膳法 亜沙子 教授

3年 森さん / 3年 福田さん / 3年 三俣さん / 3年 久保田さん

膳法ゼミってこんなゼミ

トップアスリートを目指す学生、教員を志す学生、トレーナーとして活躍したい学生など、目指す進路も関心もさまざまな学生が在籍します。「食と栄養」という共通テーマのもと、学生一人ひとりの関心や目標に合わせて、柔軟に学びを深めていきます。前期では、まず自分自身の食生活を振り返るところからスタート。食事内容の分析を通じて、栄養バランスを把握し、改善点を見つける力を養います。前期の最後には、学食のメニューを考案し、プレゼンを実施します。後期からは、卒業論文に向けた準備を始めます。それぞれの将来の目標や関心に即したテーマを設定し、より専門的な視点から食や栄養の課題にアプローチしていきます。

膳法ゼミに入ったきっかけを教えてください。

福田:僕は将来、ラグビーのプロ選手を目指しているので、アスリートにとって欠かせない「食」と「栄養」についてしっかり学びたいと思って、このゼミに入りました。3年生の前期には、自分の食生活を記録して振り返るところからスタートするんですが、それだけでもすごく学びになります。栄養を意識して食事を見直した結果、実際にパフォーマンスが上がった実感もあって、ゼミでの学びがすぐに自分の生活に役立っていると感じています。

久保田:私はスポーツはしていないのですが、「一生使える知識を学びたい」と思ったのがきっかけです。食や栄養って、どんな仕事をするにしても、そして日々の生活の中でも、ずっと役立つものですよね。そんな実用的なテーマを深く学べることに魅力を感じました。

森:私は2年生の時に膳法先生の授業を受けたのがきっかけで、「この先生のもとで学びたい!」と思い、ゼミも膳法先生と決めていました。現在は教員を目指しているのですが、家族や生徒の健康を考える中で、「食と栄養」の知識は本当に大切だと感じています。いつかこの学びを活かして、私の周りの人たちに健康の輪が広がっていったらいいなと思っています。

三俣:私は1年生の時から膳法ゼミに入ることを決めていました。というのも、入学した時に膳法ゼミが食プロジェクトという活動をしていて、キャンピングキッチンカーを呼んだり、楽しそうなイベントを定期的にやっているのを見て、すごく惹かれたんです。私は女子ラグビー部のトレーナーとして活動させてもらっているのですが、食と栄養の知識はトレーナーの仕事にも直結するので、それも理由の一つでした。

膳法先生:プロのアスリート、教員、トレーナー、そして一般就職など、目指す進路も興味も多岐に渡る学生が集まるので、いろいろな視点で食と栄養について考えたり、知識をシェアすることができるのがこのゼミの特徴でもあります。

ゼミではどんな知識やスキルが身につきますか?

膳法先生:3年生の大きなイベントのひとつに、「学食プレゼンテーション」があります。これは、学生一人ひとりが実際に学食で提供するメニューを考案するという、実践型の取り組みです。設定された提供価格の中で、レシピの内容はもちろん、盛り付けの工夫や予算内でのコスト管理まで、自分のアイデアを形にしていきます。単に料理を考えるだけでなく、「誰に、どんなふうに食べてもらいたいか」といった視点も大切になります。完成したメニューは、観客の前でプレゼンテーションを行い、審査と投票によって優勝メニューが決定します。そして、選ばれたメニューは実際に学食で期間限定で提供されます。今年は森さんが提案したメニューが見事に採用され、学食で提供されました。

森:「油そば」をテーマにメニューを考えて、採用されました。私自身が油そば好きなんですが、一般的に油そばってあまり具材が入っていないんです。ですから、ニラや玉ねぎなどの野菜を多めに使ったり、タンパク質としてカツオ節を入れて、香りも立たせたりして、「ちょっと体にいい油そば」を目指しました。実際に提供された時にはとても嬉しかったですね。

三俣:森さんのメニューは1ヶ月間、学食で提供されていたんですが、早い時間に売り切れてしまう日もあって、とても好評だったんですよ。

森:実際の提供にあたっては、試食会を開いてゼミの仲間に試食してもらって、「もう少し味を工夫したら?」とか「こっちの盛り付けの方がいいかも」なんてアドバイスをもらって、改善を重ねてようやく完成しました。みんな、親身になって意見をくれて、ようやく自信を持って発表できる形に仕上がったんです。本当に、仲間の存在があってこそ、ここまでやり切れたと思っています。ゼミのメンバーに恵まれたことを感じました。

膳法先生:森さんは部活でもキャプテンを務めていて、すごくストイックな性格。その姿勢が今回のプレゼンにもよく表れていたと思います。また、他の学生たちのメニューも、非常に完成度が高かったです。たとえば、福田さんはアスリート向けに栄養価を意識した「ガパオライス」、久保田さんはレモンを使ったさっぱり系の「ヘルシー野菜炒め」、三俣さんはカロリー控えめな「豆腐ハンバーグ」を提案してくれました。どれも、栄養バランスや見た目、話題性までしっかり考えられていて、こちらが驚くほどのクオリティでした。「実際に商品になるかもしれない」という現実感があるからこそ、学生たちも真剣に取り組めたのだと思います。

膳法ゼミはどんな雰囲気ですか?

久保田:膳法ゼミは、みんなとても仲が良いんです。最初はお互いちょっと距離があったけど、一緒に活動する中で自然と打ち解けて、安心できる雰囲気になっていきました。

森:思い出深いのは、福田さんが中心になって企画してくれた「ゼミ内ラグビー」。先生がレクリエーションの時間を作ってくださって、みんなで体を動かして遊んだんです。その時間がきっかけで、一気に絆が深まりました。その後は、発表用のファイルをみんなで集まって一緒に作ったり、協力して物事を進めるようになって、一体感がどんどん生まれていった気がします。

福田:メンバーはそれぞれ興味のある分野や目指している進路が違うんですが、だからこそ、お互いの考え方や視点を尊重しながら学べています。勉強以外の面でも、人間関係の大切さや、協力することの大事さを学べたのが本当に良かったです。

膳法先生:スポーツ健康科学部の学生らしく、アクティブで前向きな子が多いですね。そして何より、みんな優しくて思いやりがある。仲間を大切にしながら、自分のやりたいことに向かって挑戦していく、そんな姿勢がとても嬉しいです。

三俣:このゼミでは「食」をテーマに学びますが、食は一生関わっていくもの。将来スポーツに関わる人はもちろん、そうでない人にとっても、生涯にわたって役立つ知識や考え方が身につくと思います。人と関わるのが好きな人、何かに挑戦してみたいという人には、ぴったりの場所だと思います。