共創社会学部

社会学研究科 龍崎ゼミ

- 教 員

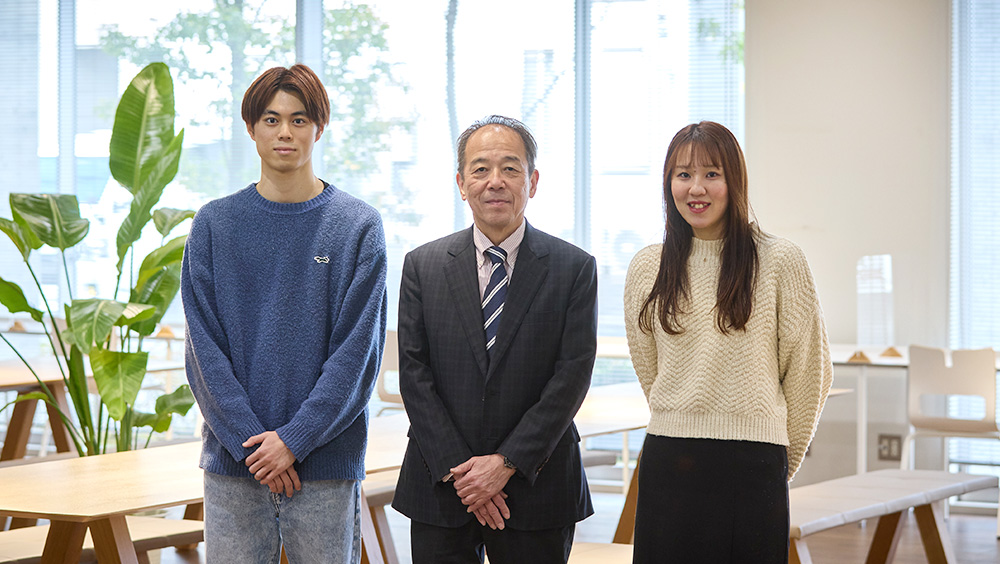

- 龍崎 孝(リュウザキ タカシ)教授

- 専門分野

- ジャーナリズム論、地域社会論、政治過程論

- 所属期間

- 3年次〜4年次 通年

- 構 成

- 18名

- キャンパス

- 新松戸キャンパス

※取材時(2025年1月7日)の情報に基づく

個性が響き合う、学生主体の実践ゼミ

自由な発想でイベントを創り上げる

龍崎 孝教授

4年 大竹さん / 4年 野島さん

龍崎ゼミってこんなゼミ

毎年5月に開催される、日刊スポーツ新聞社主催の小学生を対象としたスポーツ大会「チビリンピック」にイベントスタッフとして参加。イベント会社の運営業務をサポートし、裏方の仕事を体験します。7月の「海の日フェスティバル」、11月の「であう広場」という本学主催のイベントでは、プログラムの企画から当日の運営までを龍崎ゼミ生で取り仕切り、イベントを作り上げる全過程を学びます。年間を通じてこれら3つのイベント運営を経験することで、イベント運営の実践的なノウハウを学ぶだけでなく、地域社会とのかかわりや、経済の仕組みなどを学ぶ良い機会となります。

龍崎ゼミは、どんなゼミですか?

野島:龍崎ゼミは、学生主体で年間3つのイベントを企画・運営する、実践型のゼミです。一般的な「座学」のゼミとは異なり、イベントの現場そのものが学びの舞台になります。

大竹:1つのイベントには、企画・プロデュース、集客、広報といったプランニング業務から、当日の受付業務、来場者の誘導、ゲストのアテンド、撮影などの運営業務まで、多岐にわたる業務が存在します。1年生から4年生までの龍崎ゼミのメンバーで担当を振り分けて、一つのイベントをみんなで作り上げていくんです。

野島:ゼミの時間は、各々イベントに向けて必要な作業を行っている感じです。たとえば、教室の一角では、ステージ演出を考えるチームがアイデアを出し合っていたり、その隣では、司会チームが進行を円滑に進めるための台本を練っていたり。また、教室の別の場所ではカメラワークの研究をしている学生たちがいたりと、「ゼミ=座学」のイメージを持っていると、ちょっと驚かされるかもしれません。

龍崎先生:まさにイベント制作の現場のようであり、教室内はいつも、アイデアや意見が飛び交っていて、活気のある雰囲気ですよ。一つのイベントを成功させるために、一人一人が役割に責任を持ちながら、協力し合って活動しています。

お二人は、イベントではどんな業務を担当しましたか?

野島:私はほとんどのイベントで撮影を担当していました。もともと写真を撮るのが好きで、撮影スキルを磨きたいと思い、毎回、自ら進んで撮影担当を志願しました。

龍崎先生:野島さんは趣味で野球選手を撮っているので、動きのある写真がすごく上手なんです。それに加えて、イベントでの撮影を重ねるたびに、人の表情を撮るスキルが格段に上がりましたね。構図も絶妙に面白くて、いい写真をたくさん撮ってくれました。

野島:記録のための撮影だけでなく、写真を通じて感情や物語を伝えることの奥深さに気づきました。イベントの出演者や訪れた人の、一瞬の表情や細部の動きにも目を向けることができ、スキルの幅が広がったと感じています。

大竹:私はイベントごとに異なる業務を担当しました。たとえば、ステージ裏で出演者のアテンドをしたこともありましたし、出演者にインタビューをして回ったり、動画撮影を担当したことも。多岐にわたる業務を通じて、イベントがどのように成り立ち、成功するためにはどのような要素が必要なのかを学ぶことができました。また、多角的にイベントに携わることで、物事を俯瞰して見る力が養われたと思います。

龍崎先生:野島さんのように、ひとつの分野に深く没頭して、専門的な知識や技術を究めたいという学生もいれば、大竹さんのようにイベントごとに役割を変えながら横断的にさまざまなスキルを身につける学生もいます。どちらのアプローチにも利点があり、どちらを選ぶかは各人の性格や興味、将来の目標などによって個性が出ますね。重要なのは、自分にとってやりがいを感じる道を選ぶこと。どのようにイベントに関わったとしても、やりがいを感じていれば、それぞれの経験が自己形成や将来のキャリアに役立つことは間違いありません。

ゼミ活動を通じて、どんな学びを得られましたか?

野島:イベントの企画・運営を、実践を通じて学べるだけでなく、イベントの成功に向けて“みんなで”作り上げていくので、協調性やコミュニケーションスキル、問題解決能力がおのずと高くなっていくことを感じました。メンバーに恵まれたこともありました。みんな自分の意見を持っていて、周囲の意見も積極的に聞こうという姿勢がある。お互いにリスペクトし合って、いい意見に対しては「それ、いいね」と言い合える雰囲気が自然と形成されていきました。イベントを重ねるごとに、チームとしての一体感が深まっていく感覚が心地よく、貴重な経験となりました。

大竹:私は学内だけではなく、地域の方と関わる機会が多くあり、多くの学びを得ることができました。たとえば、「であう広場」というイベントでは、障害者の方のアート展示を行ったのですが、展示にあたり、介護事業所にお伺いして障害者の方々が普段生活されているところを取材したり、事業所の理事長の方とお話する機会をいただきました。こうした経験を通じて、普段の生活では知り得ないことを知ることができたり、人との関わり方の幅が広がると同時に、自分自身の視野も広がったと感じています。

龍崎先生:いろいろな個性や価値観を持った学生が集まるので、いい刺激になったことでしょう。イベントを成功させることが目標ではありますが、その過程からたくさんのことを吸収できたのなら、それこそがこのゼミの醍醐味と言えるでしょう。