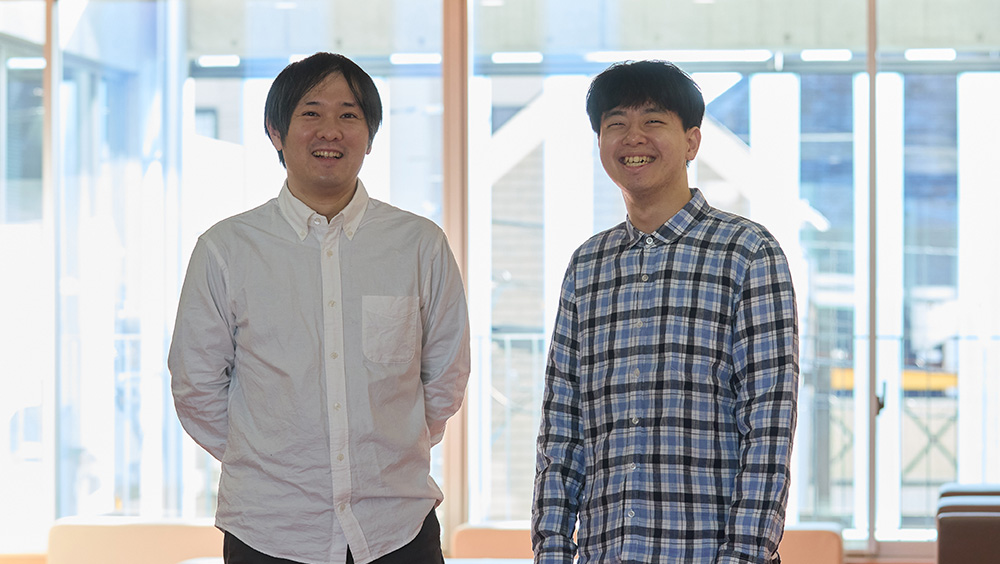

法学部

法律学科 大塚ゼミ

- 教 員

- 大塚 哲也(オオツカ テツヤ)准教授

- 専門分野

- 契約法

- 所属期間

- 3〜4年次 合同ゼミ

- 構 成

- 16名(3年生7名/4年生9名)

- キャンパス

- 新松戸キャンパス

※取材時(2025年1月17日)の情報に基づく

契約法から深める民法ゼミの学び

議論を通じて鍛える論理的思考

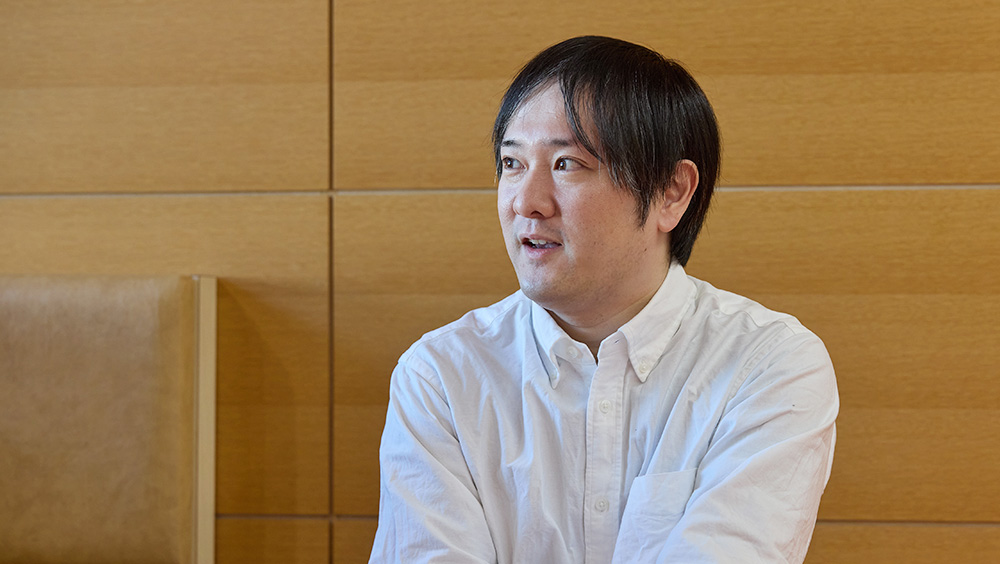

大塚 哲也 准教授

3年 酒巻さん

大塚ゼミってこんなゼミ

大塚ゼミでは、民法の中でも「契約法」を中心に学びます。3・4年生合同で活動し、前期は法制度の基礎をグループワークで学習。後期には、不動産取引や詐欺事件など実際に起こりうる事例問題をもとに、調査・討論・発表を繰り返しながら、法律の適用力や表現力を養います。特にディベート形式の議論を通じて、正解のない問いに対して自ら考え、他者に伝える力を鍛える点が特色です。法的知識を深めるだけでなく、論理的思考やコミュニケーション力を実践的に身につけられる場となっています。夏合宿などの課外活動を通じた交流も大切にし、活発で協力的なゼミ運営を目指しています。

大塚ゼミの魅力について教えてください。

酒巻:大塚ゼミでは、民法の中でも「契約法」に焦点を当てて学びます。特に実際の事例をもとにしたディベート形式の学習が特徴で、ゼミの大きな魅力です。たとえば、「不動産取引で二重売却が起きたとき、所有権は誰に帰属するのか」「契約トラブルが発生した場合、責任は誰にあるのか」といった問題に取り組みます。年間で4~6件の事例に挑み、1件につき約3週間をかけて取り組みます。問題が発表されたら、グループに分かれて調査・検討して、資料にまとめます。その結果をディスカッションを通じて理解を深めていく形です。法律を深く学びたい人はもちろん、論理思考や表現力を鍛えたい人にとっても、非常に刺激的で学びが多いゼミだと思います。

大塚先生:問題は、実際の判例通りの事例ではなく、条件を少し変えて学生に提示しています。判例通りに答えが出ないように設計し、「それで本当にいいのか?」と、あえて一歩踏み込んだ、より深い思考を促すことを狙っています。

酒巻:ディベートでは、相手のチームの論理の矛盾を突きながら、自分たちの主張を構築していきます。しっかりした主張をするには、まず自分たちが事例を深く読み込むことが必要。そして、その事例に関わる法律や制度について調べたり、教科書や学術論文を読んで、どういう背景や解釈があるのかを深く理解する必要があります。ただ読むだけでなく、自分の中で咀嚼して、どう捉えるかまで考えなければいけません。その上で、論理的に展開できるように構成を考えたり、説得力を加えるために他の事例を調べたりもします。

個人でなく、グループワークという難しさもありそうですね。

酒巻:そうなんです。ただ法律や事例を調べるだけじゃなくて、グループでの意見調整や資料作成、発表の準備まで含めると、かなり多面的な力が求められます。メンバーの意見と自分の考えが食い違うこともありますが、そういうときにどう落としどころを見つけるかも大切な経験です。とにかくやることの範囲が広くて…。深い知識やスキルも求められるため、勉強は大変ですが、その分やりがいも大きいです。

大塚先生:みんな、短い期間にしっかり調べて取り組んでくれますよ。私は、最終的にはディベートに勝ち負けはつけません。毎回、「議論がどれだけ深まったか」という観点で各チームへのフィードバックを行うのみ。重視しているのは、相手を打ち負かすことではなく、「説得力ある主張を展開できる力」を育てることです。

とても難しそうに思いますが、みんな積極的に発言するものですか?

大塚先生:もちろん、発言に積極的な学生もいれば、そうでない学生もいます。発表の場面では緊張してうまく話せないこともありますが、準備段階のグループディスカッションでは、活発に意見交換している様子がよく見られます。たとえば、私が「この部分はどう思う?」と具体的に問いかけると、意外な視点の意見が出てくることもあり、聞き方次第で学生の思考を引き出せるのだと感じます。

酒巻:たしかに、自分の理解度に不安を感じて発言を控える人もいますが、今年のメンバーは、それぞれが何かしらの形で貢献しようという意識を持って取り組んでいたように思います。

大塚先生:みんな本当は自分なりの考えを持っているはずなので、それをうまく表現するには、やはり場数も大事。大塚ゼミではその「場」を何度も経験できるので、少しずつ力をつけていってほしいですね。3・4年生の合同ゼミというのも大きくて、先輩たちが後輩をうまくリードしてくれる場面も多いんです。いきなり完璧にできなくても、少しずつ成長していけばいいと思っています。

ゼミを通じて、成長を感じたことありますか?

酒巻:私はゼミに入ってから、法律の見方が大きく変わりました。教科書と問題集だけの勉強では見えてこなかった視点を持つことができるようになったと思います。判例に沿うだけでなく、少数意見や異なる立場にも目を向けること。そして、それを自分なりに考え、主張すること。正解がないからこそ、深く考え抜くことができる。そういう学びの姿勢が身についたことが、私にとって最も大きな収穫です。

大塚先生:私がゼミで重視しているのは、正解のない問題にどうアプローチするかという力です。情報収集、リサーチ、自分の考えの構築、そしてそれを相手に説得的に伝える技術。この一連のプロセスを経験してほしいのです。同じような事例でも裁判によって判例が変わることもあります。だからこそ、「ほかにもっとよい考え方はないか?」と問い続ける姿勢を持ってほしいですね。その思考の広がりが、大塚ゼミで学ぶ意義だと思っています。

酒巻:正直、やろうと思えばどこまでも深められる分野なので、自分の探究心次第で得られる学びがまったく変わってきます。また、グループワークなのでみんなの意見をまとめて一つにすることもかんたんではありません。しかし、自分で考え抜くことや、それを主張すること、人と協力して何かをつくり上げる力が身につく、すごく充実した時間を過ごせるゼミだと思います。

大塚先生:もちろん、こういった思考やスキルは一朝一夕で身につくものではありません。でも、大学生のうちに「考える」「調べる」「伝える」という経験を積むことは、将来必ず役に立ちます。法律はその素材として非常に優れています。知識を得るだけでなく、社会で通用する思考力と表現力を磨ける、そんな場にゼミをしていきたいと思っています。