経済学部

経済学科 長瀬ゼミ

- 教 員

- 長瀬 毅(ナガセ タケシ)准教授

- 専門分野

- 金融論

- 所属期間

- 2年次 通年

- 構 成

- 18名

- キャンパス

- 新松戸キャンパス

※取材時(2025年1月14日)の情報に基づく

はじめての投資、ゼミでやってみた

実践から見える金融と経済の流れ

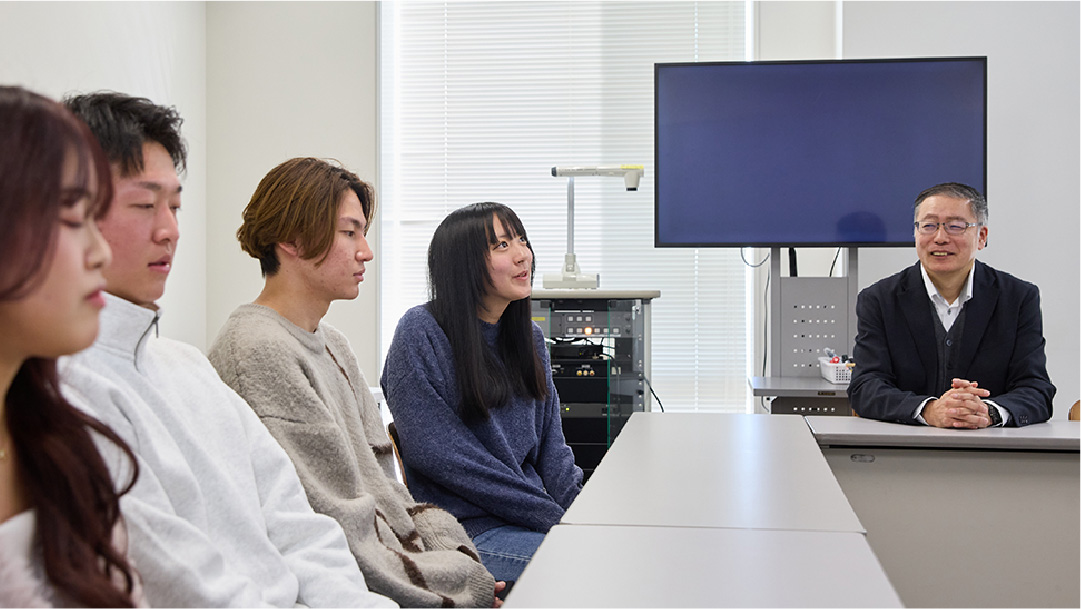

長瀬 毅 准教授

2年 岡田さん / 2年 新明さん / 2年 中林さん / 2年 原口さん

長瀬ゼミってこんなゼミ

金融の基礎知識から実践的な投資体験まで、幅広い内容を学ぶことができます。春学期はファイナンシャル・プランナー(FP)の学習をしながら、グループでの発表などを通じて金融の理解を深めます。秋学期には100万円の仮想資金で企業分析と投資シミュレーションに挑戦。さらに、学園祭では学生が主体となって模擬店を企画・運営し、利益計画や対人対応などを通じて、実践的に経済を動かす体験をしていきます。金融や投資に関心のある人はもちろん、「実践的に学びたい」「人と協力して何かを成し遂げたい」という人にぴったりの学びの場です。

長瀬ゼミではどんな活動をしてきましたか?

長瀬先生:金融の基本的な知識から、投資の実践まで幅広く学べるよう構成しています。春学期はファイナンシャル・プランナー(FP)の試験内容をベースに、6つの分野に分かれてチームで発表してもらいました。加えて、青春祭での模擬店運営も実践の場として取り入れました。私から資金を提供し、「出資されたお金をどう増やすか」をテーマに、学生自身で企画・運営をしてもらいました。

原口:青春祭では、どんな店を出そうかと、アイデアをみんなで出し合った結果、最終的に「射的屋」の屋台を出すことにしました。店のレイアウトから利益シミュレーション、道具や景品の調達、当日の運営まで、全部自分たちでやりました。午前と午後の来客数を予測して、何人来れば黒字になるかなど、細かく計算して、実際にそれを達成できたのはとても印象に残っています。

長瀬先生:射的屋って、じつは難しいんですよ。食べ物系のお店だったら、その料理のインパクトや美味しさがあれば人が寄ってきますけれど、射的屋のようなアトラクション系の出店は、食べ物よりも対人スキルが求められるんですよ。お客さんに遊んで満足してもらうだけでなく、利益も出さなければならない。しかも、フェアじゃないと不満が出るでしょう? お客さんと上手にコミュニケーションをとりながら納得してもらい、なおかつリピートしてもらう。その場でどう判断して、どう対応するか。という力が必要になってくるんです。そういう意味でも、よくやってくれたなと感じています。

中林:当日はお客さんの反応を見て、景品の並べ方を変えたり、最終日には「全部打ってもらっていいですよ」みたいなサービスも出したりして、臨機応変に対応しました。裏方に回っていたメンバーも、回転率を上げるための導線づくりや声かけなどに工夫していて、本当にチーム全体でやりきったという実感がありました。

ゼミ活動を通じて、どんな学びがありましたか?

新明:私は家が自営業で、税理士さんの仕事に触れる機会が多かったため、大学ではそうした知識を体系的に学びたいと思っていました。FPや簿記の知識は、日常生活にも役立ちますし、将来の進路を考えるうえでも大きなヒントになっています。それに加えて、お金の動きを実際に体験しながら学べたことで、金融を身近にとらえられるようになりました。

原口:秋学期には、仮想で100万円の資金を元に、企業分析と投資シミュレーションを行ったんです。初めは投資ってギャンブルっぽいイメージがあったんですけど、実際は、企業の情報を読み取って、戦略的に判断するプロセスがおもしろくて。株価のグラフや企業分析の仕方も、ゼミで初めて知りました。将来的に投資を行う際に必要な知識がしっかり身についたと思います。

中林:投資の仕組みについては何となく知っていた程度だったんですが、株価のグラフの見方や企業の財務指標の読み取り方など、実践的に学べたのが良かったです。実際に証券会社で勤務されていた金融アドバイザーの方をお呼びして、プロの視点からのアドバイスを受けながら、各自が6社以上に分散投資するポートフォリオを考えました。講師の方が「プロはこういうところを見る」と具体的に示してくださったので、自分たちの分析がどこまで合っていたのか確認できるのもありがたかったです。

岡田:じつは私は、父と一緒にNISAで投資を始めたばかりだったので、ゼミで学んだことをそのまま家でも使えたんです。これから本格的に活かしていきたいなと思っています。

長瀬ゼミの魅力はどんなところですか?

原口:単に「お金を増やす方法」を学ぶのではなく、情報を整理して判断し、人に説明する力や、チームで動く力も身につけさせてくれるところだと思います。個々の発表やグループワークが多いのもこのゼミの特徴で、自然と発言する習慣が身につきます。グループワークでは、メンバーが毎回変わることで、どんどん仲が深まっていきました。ゼミ外でも遊びに行ったりして、すごく居心地が良かったですね。

長瀬先生:学生同士の関係性がとても良かったというのは、私にとっても嬉しいことでした。私は「ゼミは私がつくるものではなく、学生がつくるもの」だと思っているので、自ら盛り上げてくれるメンバーに恵まれたのは、本当にありがたかったです。

岡田:正直、3年生からは別のゼミに移ることになるのが寂しいです。でも、こういう主体的な姿勢や学びのスタイルは、次の環境でも活かしていきたいと思います。

長瀬先生:本当はこのまま3・4年生も一緒にやりたかったのですが、サバティカル(研究休暇)をいただくことになり、長瀬ゼミは一旦お休みに入ることになりました。ただ、みなさんがこの1年で見せてくれたように、自分から動けば、組織も変わるし、自分も変わる。これからもぜひ、主体性を持って行動し続けてください。それがきっと、将来につながるはずです。