地方自治に関わる分野で、

法的思考力や政策形成能力を発揮するために

法学部

龍ケ崎 新松戸

法学部

自治行政学科

学びの特色

-

特色1

公務員志望者を

徹底的にサポート都道府県庁や市役所勤務を目指す人に、試験勉強から面接対策まで、きめ細かいバックアップを行います。

-

特色2

警察官・消防官志望者の

実践的学びを支援通常授業・課外講座による充実した試験対策に加え、サークル活動を通じた現場で役立つ学びも豊富です。

-

特色3

多彩な進路への

対応金融・不動産・物流など、ビジネス界で必要とされる法的思考力を、理論と実践の両面から育みます。

学びの分野

-

公共法務

#自治体 #地方財政 #人権擁護 #社会保障

県庁・市役所などの公務員として地域社会に貢献できる人材を目指す学びです。憲法、行政法、政治学、行政学などを中心に学び、地域の課題を解決する政策形成能力を養います。 -

地域共創

#地域おこし #コミュニティ #観光 #文化

地域の問題解決には民間企業やNPOなどと自治体の協働が不可欠です。ビジネスを通してまちづくりに貢献できる人材を目指し、地域政策論やコミュニティ論などを学びます。 -

地域の安全と防災

#防災政策 #危機管理 #刑事手続 #スポーツ

警察官・消防官など、地域の安全や防災に貢献できる人材を育成するために、防災政策論や警察・消防行政概説などを開講し、安全・安心の実現に向けた政策構想力を養います。

自治行政学科の“実学”

-

実践事例から学ぶ

コミュニティ論この授業では、私たちの日常生活、環境を考えるうえで必要なコミュニティ論の基礎や、コミュニティによる現代的な諸問題の解決に向けた実践事例について学びます。ワークショップ形式の授業も行っています。

-

エビデンスに基づく政策形成

(田中ゼミ)エビデンスに基づく政策形成とは、政策目的を達成するために効果的な方法は何か、根拠をもって示す政策立案の一連の流れを指します。ゼミでは少子化対策を題材に、松戸市と流山市の政策を比較します。

自治行政学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)

- 日本とはどのような国・社会なのか(植村ゼミ)

- 身近な地域課題を調べて考える(唐崎ゼミ)

- まちづくり政策の比較研究(尾内ゼミ)

- エビデンスに基づく政策形成(田中ゼミ)

- これからの労働法政策を考えよう(石川ゼミ)

- 危機管理と時事問題(塚田ゼミ)

- 現場で学ぶ憲法(栗田ゼミ)

- 事例から学ぶ行政法(周ゼミ)

- 刑事法上の重要問題について考える(島田ゼミ)

- ガバナンス時代における人材育成(坂野ゼミ) など

カリキュラム

1年生

| 学びの分野 |

公共法務

|

地域共創

|

地域の安全と防災

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 必修科目 専門共通科目 |

|

||

| 選択必修科目 キャリア科目 |

|

||

2年生

| 学びの分野 |

公共法務

|

地域共創

|

地域の安全と防災

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門基幹科目 |

|

||

| 選択科目 専門展開科目 関連科目 |

|

|

|

3年生

| 学びの分野 |

公共法務

|

地域共創

|

地域の安全と防災

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門基幹科目 |

|

|

|

| 選択科目 専門展開科目 関連科目 |

|

|

|

|

|||

4年生

| 学びの分野 |

公共法務

|

地域共創

|

地域の安全と防災

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

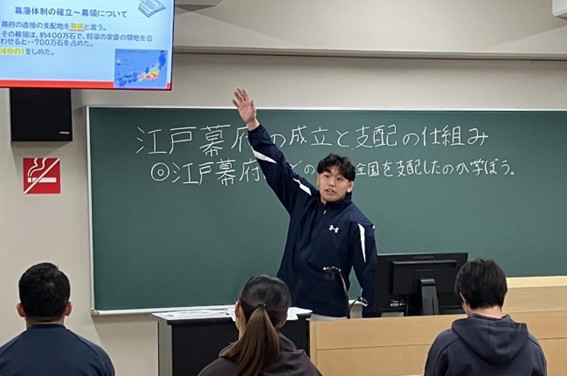

授業Pick up

地方自治概論

地方自治概論は、地方自治に関わる制度や機構を正確に理解することからスタートします。国と地方の関係、都道府県と市町村の役割分担などを概観し、住民参加や地方財政の問題も取り上げていきます。地方自治体のトップである首長や現場で活躍する職員の方から直接お話を聞く機会もあります。受講者が自分の居住する自治体の政策を調べて発表する時間を設けていることも、本授業の特徴です。

公務員制度論

ひとくちに公務員といっても、さまざまな種類があります。授業では、公務員制度に関する基礎的な知識について歴史や法律などを通して理解するとともに、海外の公務員との比較から日本の公務員制度の特色を把握します。

警察・消防行政概論Ⅰ・Ⅱ

警察と消防の任務、組織、活動を法制度と実態の両面から学びます。警察、消防に関する基本的知識を習得するとともに、警察官・消防官の心構えを理解し、将来の職業選択に役立てます。

STUDENT’S VOICE

地元・牛久市の

地域振興を目指しています

夏休みに龍ケ崎市役所企画課のインターンシップに参加、市民アンケート調査を手伝いました。市民の疑問に答えられるよう、現在は民法の学修に力を入れています。将来は生まれ育った牛久市の市役所職員として、地域の振興に携わりたいですね。

法学部 自治行政学科 2年(取材当時)

鈴木 乃々佳さん

鈴木さんの1日のスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 9 : 00–10 : 30 | |||||

| 2 | 10 : 45–12 : 15 | 西洋文化論Ⅱ | 地方自治論Ⅱ | 民法Ⅱ(物権) | ||

| 3 | 13 : 05–14 : 35 | 地域おこし政策論 | 日本文学Ⅱ | 生態学Ⅱ | 2年演習(ゼミ) | |

| 4 | 14 : 50–16 : 20 | キャリア デザインⅡ |

English Communication 初級Ⅱ |

法制史Ⅱ | インターンシップ | |

| 5 | 16 : 35–18 : 05 | 法律実務研究 | ||||

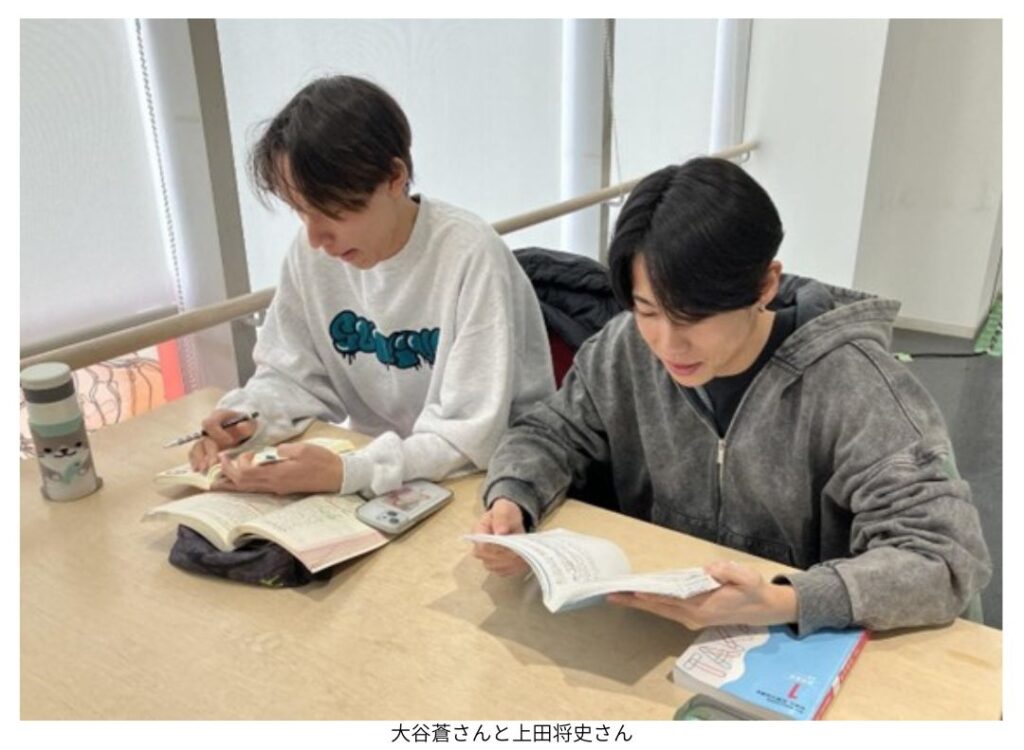

埼玉県吉川市役所 内定

先生や先輩が公務員対策を後押し

当初から自治体職員を志望。公務員試験対策のスタートは、2年次の4月でした。ゼミの先生や自治体職員として活躍中の先輩から、情報提供や面接対策をしていただいたのが効果的だったと思います。これまでに学んだ公務員としてのノウハウや地域づくりのための知識を、日々の業務につなげていければと考えています。

法学部 自治行政学科 武井 椋亮さん

GRADUATES’ VOICE

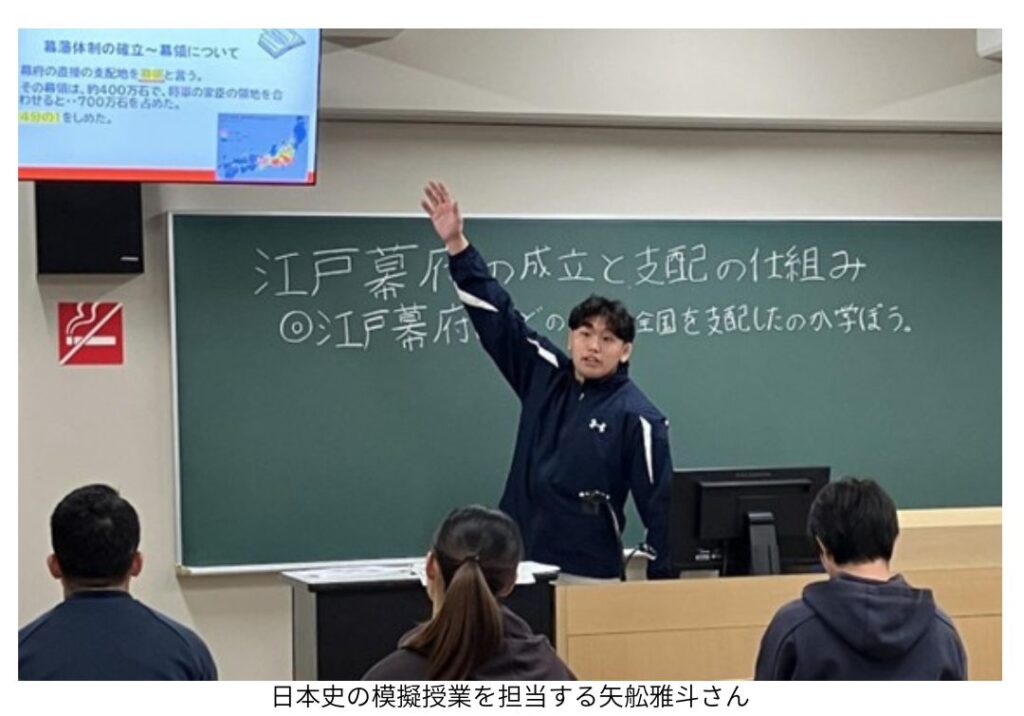

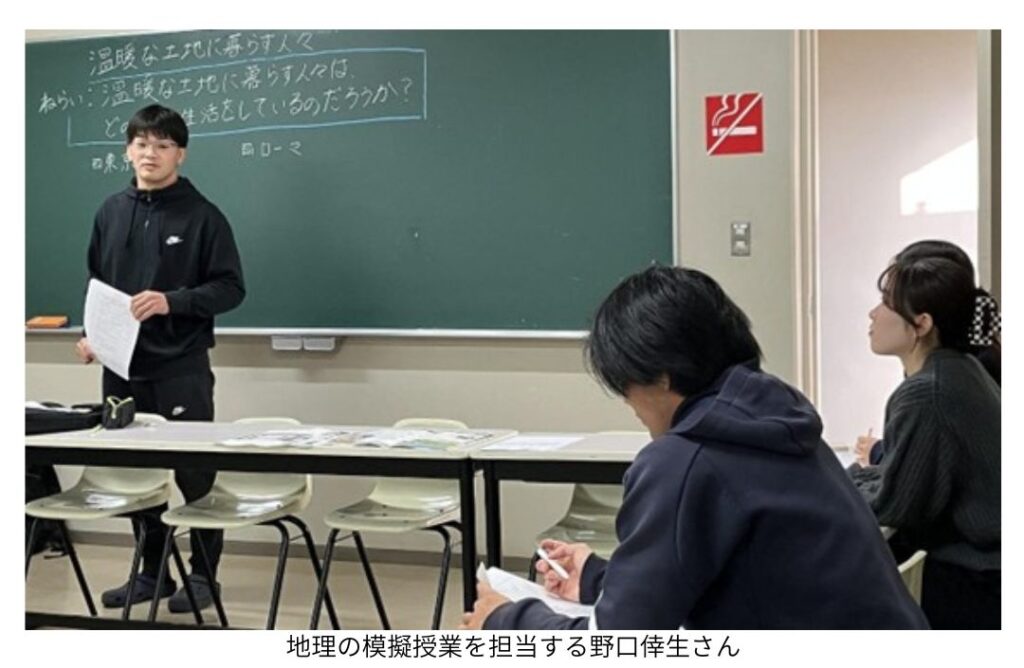

取得可能な教員資格

- 中学校教諭一種免許状「社会」

- 高等学校教諭一種免許状「公民」

目指せる進路

- 地方公務員(県庁・市役所など)

- 国家公務員

- 独立行政法人職員

- 行政書士

- 警察官

- 消防官

- 中学・高校教員

- スポーツ関連業界 など