競技スポーツから生涯スポーツまで、

子どもから高齢者まで、幅広く

スポーツの指導や社会貢献に関わる人材を養成します

スポーツ健康科学部

龍ケ崎

Sport Sciences

スポーツ健康科学部

スポーツ健康科学科

学びの特色

-

特色1

あなたの好きな

スポーツのことが学べる将来スポーツに関する仕事に就きたいあなたへ、教員やトレーナー以外にもスポーツに関する仕事はたくさんあります。あなたが楽しいと思える・あなたに合うスポーツに関する知識やスキルが学べます。

-

特色2

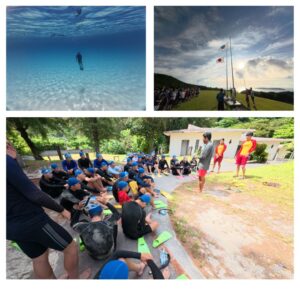

あなたの愛する人を

救える力を学べる学科に所属する全員が救急救命の資格取得を目指します。今後、スポーツに関わる際には、「安全」はどのような分野でも必要な知識とスキルになります。

-

特色3

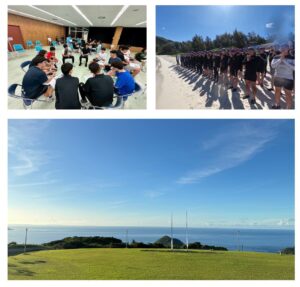

実践的に学ぶことで、

あなたのチカラを伸ばす「健康づくりのプログラムを考案し、地域や病院で実践する」「地域や学校で子どもたちにスポーツの指導をする」など、実践的な機会が豊富です。

学びの分野

-

スポーツ教育

#保健体育 #学校教育

スポーツをすることの楽しさを伝えられる体育の教員になるために、体育の専門的知識をはじめ、教育学、授業教材の開発、効果的に伝える技術などを学びます。 -

競技スポーツ

#コーチング #スポーツ栄養・医学

選手やチームが競い合う力を向上させるために、技術や戦術・精神力・チームワーク・人間力を高めるなど、パフォーマンスを向上させる要因について学びます。 -

生涯スポーツ

#マネジメント #スポーツ政策

一生涯を通じて心身ともに健康的な生活を送れるようにするために、健康の維持・増進、ストレス解消、社交性を高める機会、スポーツを楽しむことを提供できる方法を学びます。 -

スポーツトレーナー

#リハビリテーション #スポーツ心理学

チームや個人のアスリートに身体的なケアとトレーニングを提供するために、怪我の予防や応急処置、リハビリテーション、トレーニングとコンディショニング、栄養指導などについて学びます。 -

スポーツ教養

#メディア #法律 #国際協力

スポーツと文化、スポーツと法、スポーツと政治、スポーツとメディア、スポーツと国際協力など、スポーツと社会との幅広い関わりについて学びます。

スポーツ健康科学科の“実学”

-

アスレティックトレーナー

実習Ⅰ怪我をしてから競技復帰するまでに必要な、アスレティックリハビリテーションの知識とスキルを身につけます。実際に怪我をしている選手に対して、教員の指導も受けながら、実践的なサポートを行います。

-

モルックで地域住民とつながろう

(福ヶ迫ゼミ)フィンランド発祥の誰もができるモルックを松戸市で行い、家族、友人などのつながりを深める活動です。学生も住民とのつながりを大切にし、地域で生きること、誰かとつながっていることを学習します。

スポーツ健康科学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)

- オリ・パラのどちらにも関わるスポーツ医学(山田ゼミ)

- 一次救命の普及に関するプロジェクト(稲垣ゼミ)

- 高齢者の健康増進とプロ野球のプロモーションで地域を元気にするプロジェクト(大槻ゼミ)

- スポーツの技術やパフォーマンスの向上について(高松ゼミ)

- スポーツと地域振興 新しいスポーツを考えて地域を元気にする(田畑ゼミ)

- 怪我を予防しパフォーマンスの改善へ(小粥ゼミ)

- スポーツ栄養学の理論と実践:健康パフォーマンス向上の両立を目指して(膳法ゼミ)

- 体力トレーニング理論と実践(吉川ゼミ) など

カリキュラム

1年生

| 学びの分野 |

スポーツ教育

|

競技スポーツ

|

生涯スポーツ

|

スポーツトレーナー

|

スポーツ教養

|

|---|---|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||||

| 必修科目 学部学科科目 |

|

||||

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅰ |

|

||||

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅱ |

|

||||

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅲ |

|

||||

| スポーツ実技科目Ⅰ |

|

||||

| スポーツ実技科目Ⅱ |

|

||||

| スポーツ実技科目Ⅲ |

|

||||

| スポーツ実技科目Ⅳ |

|

||||

| 選択科目 専門発展科目 |

|

|

|

||

| 選択科目 外国語科目 |

|

|

|

|

|

| 自由科目 資格科目 |

|

||||

2年生

| 学びの分野 |

スポーツ教育

|

競技スポーツ

|

生涯スポーツ

|

スポーツトレーナー

|

スポーツ教養

|

|---|---|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||||

| 必修科目 学部学科科目 |

|

||||

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅰ |

|

|

|

|

|

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅱ |

|

|

|

|

|

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅲ |

|

|

|

||

| 選択科目 専門発展科目 |

|

|

|

|

|

| 自由科目 資格科目 |

|

|

|

||

3年生

| 学びの分野 |

スポーツ教育

|

競技スポーツ

|

生涯スポーツ

|

スポーツトレーナー

|

スポーツ教養

|

|---|---|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||||

| 必修科目 学部学科科目 |

|

||||

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅰ |

|

||||

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅱ |

|

||||

| 選択必修科目 専門基礎科目Ⅲ |

|

||||

| 選択科目 専門発展科目 |

|

|

|

|

|

| 自由科目 資格科目 |

|

|

|||

4年生

| 学びの分野 |

スポーツ教育

|

競技スポーツ

|

生涯スポーツ

|

スポーツトレーナー

|

スポーツ教養

|

|---|---|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||||

| 自由科目 資格科目 |

|

|

|||

授業Pick up

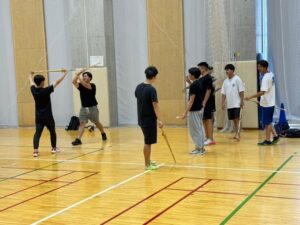

体つくり運動

体を動かす楽しさ・心地よさを味わい、それを伝える力を身につけることが目標です。身心の健康や運動を楽しむことにフォーカスすると、競技スポーツとは違った気づきがあるはずです。全学科生に受けてほしい授業です。

- 第1回 ガイダンス

- 第2回 体ほぐしの運動①身心への気づき

- 第3回 体ほぐしの運動②仲間との交流

- 第4回 体の動きを高める運動①柔軟性

- 第5回 体の動きを高める運動②巧緻性

- 第6回 体の動きを高める運動③筋力・パワー

- 第7回 体の動きを高める運動④持久力

- 第8回 用具を使った運動①縄

- 第9回 用具を使った運動②ボール

- 第10回 用具を使った運動③Gボール

- 第11回 実生活に活かす運動の計画

- 第12/13回 運動の構成と指導 など全15回

トレーニング実習

競技力向上や健康増進のための体力トレーニングについて、方法論および指導法を実践的に学びます。目的および対象者を考慮し、運動の種類・強度・時間などを工夫した安全かつ効果的なトレーニングを指導できる人を目指します。

機能評価理論・実習

選手の身体機能を多角的に評価できるよう、知識や技能だけでなく評価の「視点」を学び、選手の長所と短所を探り、トレーニングやリハビリテーションの効果を何倍にも引き上げられるようになることを目標にしています。

STUDENT’S VOICE

体育が苦手な生徒も

楽しめる授業を

将来の目標は体育教員です。中学で出会った体育教員の「やる時はやる、楽しむ時は楽しむ」というメリハリのある指導が印象的で、自分もそんな教員を目指したいと考えました。体育が得意な生徒、苦手な生徒とさまざまでしょうが、全員が楽しめる授業ができる教員になりたいです。

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 2年(取材当時)

増永 海翔さん

増永さんの1日のスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 9 : 00–10 : 30 | 健康教育学 | スポーツ社会学 | 2年演習(ゼミ) | メンタル トレーニング論 |

|

| 2 | 10 : 45–12 : 15 | 保健体育科 教育実践 |

歴史学(日本史) | スポーツ専門英語 | English Communication 初級Ⅱ |

スポーツ人類学 |

| 3 | 13 : 05–14 : 35 | テニス | 陸上競技 | 柔道 | 野球・ソフトボール | |

| 4 | 14 : 50–16 : 20 | 特別活動及び 総合的な学習の 時間の指導法 |

||||

| 5 | 16 : 35–18 : 05 | 道徳教育論 | 健康管理学 | |||

亀田総合病院・亀田スポーツ医科学センター 内定

理想の内定先で患者をサポートしたい

医療に近い現場、かつ高度な知識・技術が必要となるトレーナーとして働けるのが就職先の条件。企業は就職キャリア支援センターの先生から紹介していただき、企業研究、自己アピールの方法をしっかりと身につけました。運動指導と機能改善を通して、患者さんへのサポートに取り組みたいと思います。

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 川窪 遼さん

GRADUATES’ VOICE

取得可能な教員資格

- 中学校教諭一種免許状「保健体育」

- 高等学校教諭一種免許状「保健体育」

目指せる進路

- 保健体育教師

- スポーツクラブおよび公共スポーツ施設におけるインストラクター

- スポーツトレーナー

- プロスポーツ選手

- 公務員 など