「法」の知識に基づく論理的思考力を

社会のあらゆる場面に活かしていく

法学部

龍ケ崎 新松戸

法学部

法律学科

学びの特色

-

特色1

法律系資格の取得を

サポート司法書士や行政書士、宅地建物取引士、社会保険労務士といった士業の資格から法学検定試験まで、在学中の法律系資格の取得を正課や課外の授業でサポートします。

-

特色2

法科大学院を含む

大学院の進学を支援法曹(裁判官・検察官・弁護士)を目指して法科大学院への進学を考えている人や、法律のことをもっと深く学ぶために大学院の法学研究科への進学を考えている人の進路・学習相談に対応します。

-

特色3

生活のどの場面でも

活きる法律の知識法律は、どのような職業に就いても、また、日常生活の中でも関わってきます。つまり、法律の知識は、民間企業でも公務員でも、あらゆる進路で活きてくるとともに、生涯において必要な知識になります。

学びの分野

-

ビジネス法務

#企業 #金融 #不動産 #物流 #国際取引 #法人税

金融や物流、製造などのビジネスの現場で活躍できる人材を育成するため、民法、商法、物流関係法などを重点的に学び、企業の法令遵守や企業統治の意義を理解します。 -

法律専門職

#裁判 #ロースクール #司法書士 #行政書士 #宅建士 #知的財産

法律関係の資格取得を目指し、官民いずれの世界でも活躍できる力を養うため、憲法、民法、刑法、商法などを中心に学び、法職や行政関連の仕事に就くことを目指します。 -

スポーツ法務

#地域おこし #スポーツ #文化 #観光 #国際

プロ契約、怪我・事故に関連した法律、スポーツ関連政策などを学び、スポーツと法、法社会学などに精通し、スポーツや企業・教育の現場で活躍できる力を養います。

法律学科の“実学”

-

法の現場を通じて学ぶ

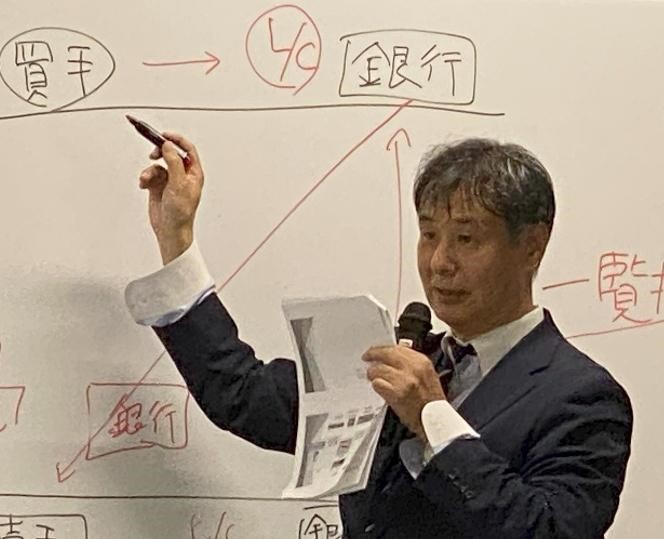

法律実務演習裁判所に行って法廷の様子を見学する実習系科目。冤罪を生まないための厳格な手続きや、裁判員制度についてなど、法の現場を通じて実際に社会で役立つ知識を修得します。

-

判例から学ぶリアルな民法の面白さ

(大塚ゼミ)実際の判例をもとにした事例の検討を通じて、取引社会の基本ルールである「民法」について実践的に学びます。ときには他大学の学生とも一緒に議論することで、社会に出てからも役立つ法的な考え方を身につけます。

法律学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)

- 法律のもう一歩先を考える(阿部ゼミ)

- 憲法「を」学ぶ/ 憲法「で」学ぶ(前田ゼミ)

- 弁護士と学ぶ民法の基礎知識の使い方 (西島ゼミ)

- 契約法の使い方を実践的に身につけよう(大塚ゼミ)

- 刑法を中心に法の基礎を学ぶ(信太ゼミ)

- 会社法を中心に学ぶ商法領域の法の運用(王ゼミ)

- 海と船と運ぶと法(大西ゼミ)

- 競争と法(原ゼミ)

- 「裁判」へ至らない「予防法学」を修得する(田尻ゼミ)

- 「愛国」をキーワードに日本の近現代を考える(宮平ゼミ) など

カリキュラム

1年生

| 学びの分野 |

ビジネス法務

|

法律専門職

|

スポーツ法務

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 必修科目 専門共通科目 |

|

||

| 選択必修科目 キャリア科目 |

|

||

2年生

| 学びの分野 |

ビジネス法務

|

法律専門職

|

スポーツ法務

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門基幹科目 |

|

||

| 専門展開科目 関連科目 |

|

|

|

3年生

| 学びの分野 |

ビジネス法務

|

法律専門職

|

スポーツ法務

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門基幹科目 |

|

||

| 選択科目 専門展開科目 関連科目 |

|

|

|

|

|||

4年生

| 学びの分野 |

ビジネス法務

|

法律専門職

|

スポーツ法務

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

授業Pick up

憲法A

日本国憲法は、国民一人ひとりが自由な人生を実現できるよう、日本国を運営する仕組みの基本を定める法です。1年生の段階では、国会、内閣、裁判所、地方自治といった、日本国を運営する仕組みの基本を学びます。日本国憲法は法学部で学ぶことがら全てを貫く基本中の基本で、非常に重要です。教員とともに、一歩一歩、丁寧に学んでいきましょう。

労働法Ⅰ・Ⅱ

近年、少子高齢化や共働き世帯の増加、産業の構造変化といった社会や経済の構造変化に伴い、日本の雇用社会は大きく変わり、労働法も新たな課題に直面しています。労働者とは誰か?という問題に始まり、労働基準法や、労働契約法、労働組合法といった労働に関する法制度はもちろん、さらには労働市場政策なども含めた基本的な制度や考え方を学びながら、新しい時代の雇用社会のあり方を考えていきましょう。

物流関係法

私たちが使っている物や食べている物はすべて、それを作った人たちから私たちのもとへ運ばれています。「運ぶ」すなわち「物流」は社会のインフラです。それでは、物流はどのようなルールのもとで行われているのか?この物流に関わる法について、特に、古代から大量の物を運ぶ手段であった船による海上運送に関する法制を中心に、陸・海・空の運送や倉庫に関わる基本的な私法上の制度を学びます。

STUDENT’S VOICE

犯罪被害者の救済策を

探究しています

私が学んでいる特別クラスの授業は先生との対話形式。クラスメイトは意欲的で、深く学びたい人におすすめです。現在は犯罪被害者を救う方法を探っていますが、法律では対応が遅く、心理ケアも不十分です。より良い救済策を、学びを通じて探っていきたいと思います。

法学部 法律学科 3年(取材当時)

酒巻 健さん

酒巻さんの1日のスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 9 : 00–10 : 30 | 3年演習(ゼミ) | ||||

| 2 | 10 : 45–12 : 15 | |||||

| 3 | 13 : 05–14 : 35 | 刑法(各論)Ⅰ | 刑法(各論)Ⅱ | |||

| 4 | 14 : 50–16 : 20 | 刑事手続法Ⅱ | ||||

| 5 | 16 : 35–18 : 05 | 民法3(債権各論)Ⅱ | 法律実務研究 | |||

法科大学院 ロースクール 進学

法科大学院を経て将来は弁護士へ

2年次の頃、当時のゼミの先生から「法科大学院を経て弁護士を目指したらどうか」と背中を押していただきました。ゼミの先生を始め、法律系の先生方から自分に適した勉強方法を伝授され、効果的な受験勉強ができたと思います。法律の知識とゼミで培った他者と協力できる力を、今後も活かしていきたいですね。

法学部 法律学科 濵本 龍弥さん

GRADUATES’ VOICE

取得可能な教員資格

- 中学校教諭一種免許状 「社会」

- 高等学校教諭一種免許状「公民」

目指せる進路

- 不動産業

- 金融機関

- 企業経営者

- 法科大学院進学(弁護士、裁判官など)

- 司法書士

- 行政書士

- 宅地建物取引士

- 社労士 など