情報科学と流通科学を統合した視点で

これからの新しい社会を描いていく

流通情報学部

新松戸

Logistics Systems

流通情報学部

流通情報学科

学びの特色

-

特色1

生産と消費をつなぐ

仕組みを学習商品を市場に流通させるための「商取引」(売買)による所有権の移転、スムーズな「物流」と「情報」のやり取りについて基礎から学びます。

-

特色2

産学連携による実践講座や

企業訪問が充実メーカー、卸売業、物流企業など毎年約70名の企業人講師を迎え、「ロジスティクス実践講座」や「情報システム実践講座」を実施しています。

-

特色3

新時代に欠かせない

情報デザイン科目群スマートフォン利用の割引クーポン、ICTによる自動配送システムなどの情報活用科目を強化。資格取得のサポートも手厚く行っています。

学びの分野

-

流通・物流

#ロジスティクス #マーケティング #グローバルビジネス

グローバル社会における商品販売、円滑なモノの動きを支える仕組みの基本と今後の戦略を学びます。 -

情報・データサイエンス

#AI #ビッグデータ #プログラミング

AI、IoT、ビッグデータなどの高度情報技術の基盤となるプログラミングやデータサイエンスを学びます。 -

流通×情報

#デジタルマーケティング #メタバース #無人輸送

AI、IoT、ビッグデータ、スマートフォンなどが社会、ビジネスでどのように応用されるのかについて具体的に学びます。

流通情報学科の“実学”

-

専門家から学ぶ

最新国際物流事情国際物流実践講座では、最前線で活躍されている専門家から最新の国際物流事情を学びます。また世界を結ぶ海上輸送や航空貨物輸送、複合輸送などの国際輸送の仕組みを理解し、世界各地の物流事情を知ることができます。

-

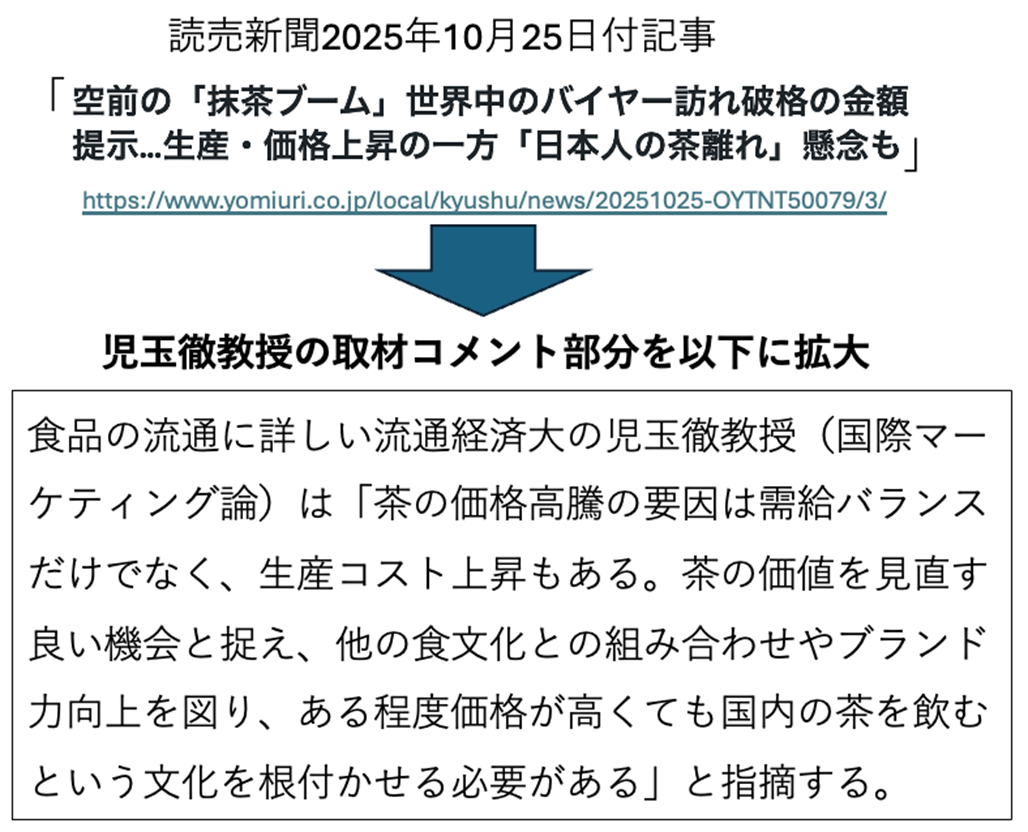

IT技術およびその課題・将来について

(青笹ゼミ)インターネット、IoT、AI、ビッグデータ、スマホ、自動運転、Web3.0、メタバースなどに代表される日常的に不可欠で日々発展し続ける「IT技術」に関して、多様な観点からその課題や将来について議論します。

流通情報学科ゼミテーマ一覧(一部抜粋)

- フリーソフトを用いたマーケティングデータ分析(天野ゼミ)

- 手に職をつけよう:学びは講義(学問)だけではない!(石田ゼミ)

- AI全盛の時代において、創造的に生きるために何が必要か?(小川ゼミ)

- 2024年問題を中心とした物流の実態と問題を考える(大島ゼミ)

- 企業にとって重要なロジスティクスへの理解を目指す(鈴木ゼミ)

- マーケティング戦略をテーマにしたグループワーク(沼ゼミ)

- ロジスティクス研究の実践(味水ゼミ) など

カリキュラム

1年生

| 学びの分野 |

流通・物流

|

情報・データサイエンス

|

流通×情報

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

|

|||

| 必修科目 専門共通科目 |

|

|

|

| 選択必修科目 専門基礎科目 |

|

|

|

2年生

| 学びの分野 |

流通・物流

|

情報・データサイエンス

|

流通×情報

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門実践科目 |

|

|

|

| 選択必修科目 専門基礎科目 |

|

|

|

3年生

| 学びの分野 |

流通・物流

|

情報・データサイエンス

|

流通×情報

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

| 選択必修科目 専門実践科目 |

|

|

|

| 選択科目 専門発展科目 |

|

|

|

4年生

| 学びの分野 |

流通・物流

|

情報・データサイエンス

|

流通×情報

|

|---|---|---|---|

| 必修科目 基本科目 |

|

||

授業Pick up

情報学概論Ⅱ

コンピュータやインターネットなど情報技術の概要、およびそれらを利用する際の注意点など、現代社会において情報を活用する際に必須となる知識について学びます。

- 第1回 ガイダンス

- 第2回 アナログとデジタル、情報の基本単位ビット

- 第3回 情報のコード化、デジタルデータの記録

- 第4回 コンピュータとは

- 第5回 デバイスドライバ、OS、アプリケーションソフトウェア、プログラミング言語

- 第6/7回 デジタルコンテンツ

- 第8回 インターネット、TCP/IP

- 第9回 インターネットサービスプロバイダ、LAN

- 第12回 マルウェア

- 第13回 セキュリティ対策

- 第14回 暗号化通信、電子署名

- 第15回 まとめ

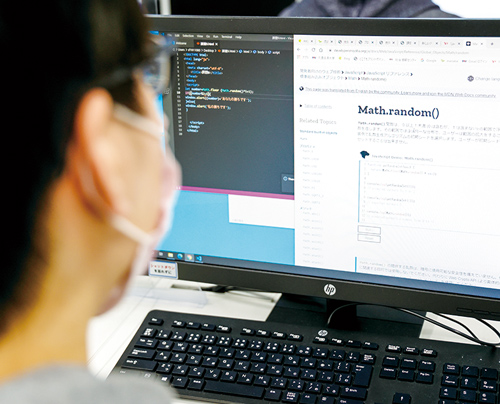

応用プログラミング

プログラミングと聞くと難しい作業というイメージを持っているかもしれませんが、我々は無意識のうちに日々プログラミングを行っています。身近な例で演習することで、プログラミングに対する抵抗感を取り除きます。

物流事業経営論ⅠⅡ

物流事業経営の安定した事業経営の基礎知識として、物流現場での労働時間短縮、業務改善、生産性向上など、現場業務面を主とした経営課題とその対応について、具体的な事例を通して理解します。

STUDENT’S VOICE

情報学の力で

物流の人手不足を救いたい

1年生時に履修した授業「プログラミング基礎」でHTMLやCSSという言語を学び、webサイトの制作に興味が出てきました。物流では人手不足が課題ですが、webサイトを活用して効率化をするなど、情報学で得た学びで問題解決に貢献できればと考えています。

流通情報学部 流通情報学科 2年(取材当時)

東 咲枝里さん

東さんの1日のスケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 9 : 00–10 : 30 | 2年演習(ゼミ) | ||||

| 2 | 10 : 45–12 : 15 | スポーツ科学Ⅱ | マーケティング論Ⅱ | |||

| 3 | 13 : 05–14 : 35 | デジタル マーケティング 実践講座 |

データサイエンス 演習 |

数学Ⅱ | リベラルアーツ 演習 |

|

| 4 | 14 : 50–16 : 20 | English Communication 初級Ⅱ |

基本統計学Ⅱ | キャリアデザインⅡ | ||

| 5 | 16 : 35–18 : 05 | |||||

| 6 | 18 : 20–19 : 50 | 交通論Ⅱ | ||||

株式会社NXワンビシアーカイブズ 内定

効果的だったZoom面接対策

システムの自社開発を行う企業であったこと、面接担当の方の人柄が良かったことが志望理由です。一次面接はZoomで行う企業が多かったので、キャリアアドバイザーから面接の際の目線や言葉づかいについて指摘を受けたのが役に立ったと思います。将来は、新たなシステムの開発をする業務に携わりたいです。

流通情報学部 流通情報学科 関口 伽風さん

GRADUATES’ VOICE

取得可能な教員資格

- 高等学校教諭一種免許状「情報」

目指せる進路

- 小売業

- 物流業

- 卸売業

- 商社

- メーカー

- プログラマー

- webデザイナー

- ITコンサルタント

- システムエンジニア など

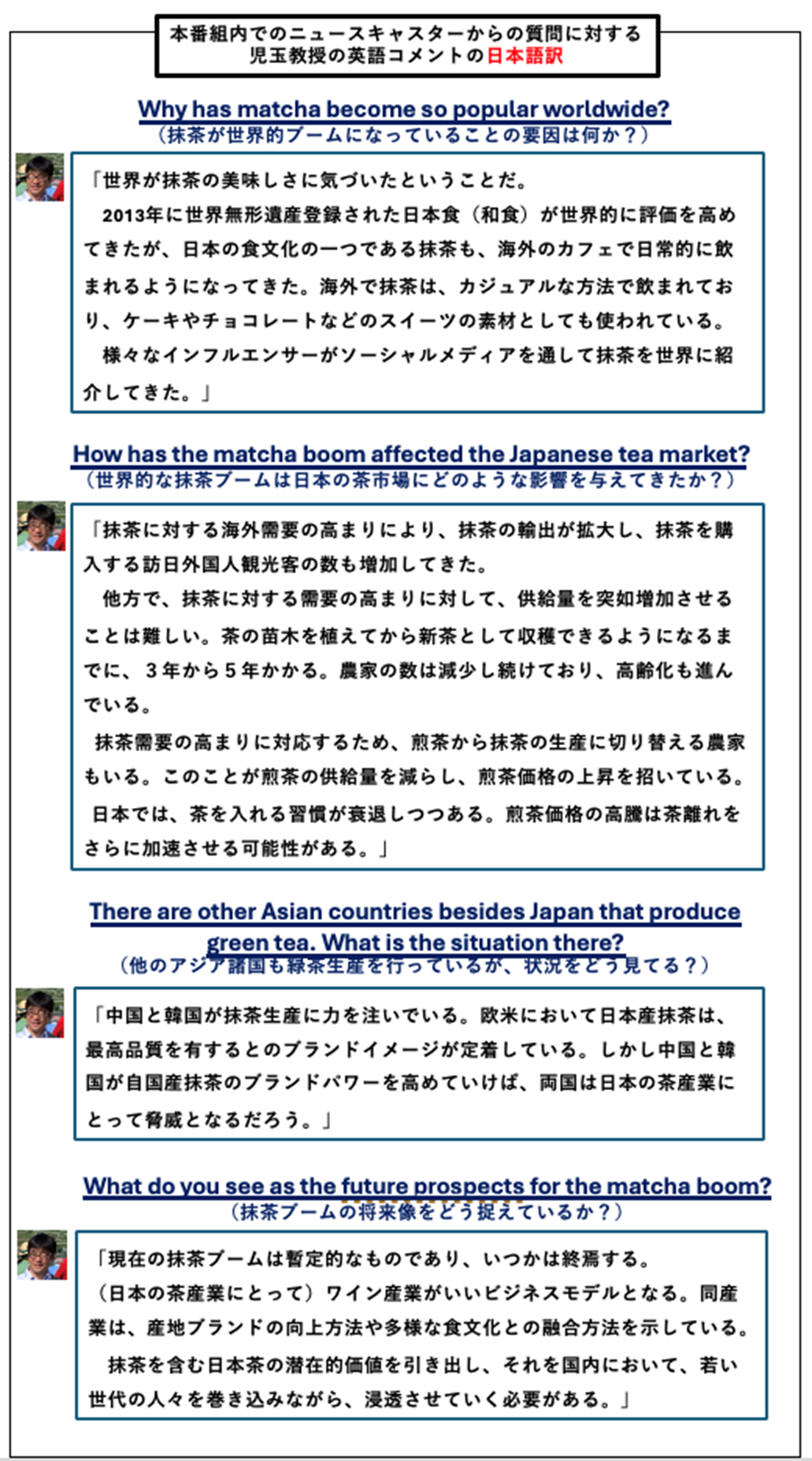

(番組HPより)

(番組HPより) 矢野裕児教授

矢野裕児教授